学習

「中学生になって気づいたけど、私の成績って友達と比べて実はあまりよくないかもしれない」

「定期テストが不安だけど、そもそも勉強の仕方がわからない……」

こんなお悩みはありませんか?

勉強の仕方といっても、特別な方法があるわけではありません。基本的な勉強の仕方を実践し、勉強を習慣化することで定期テストの点数を上げたり、成績UPすることができます。

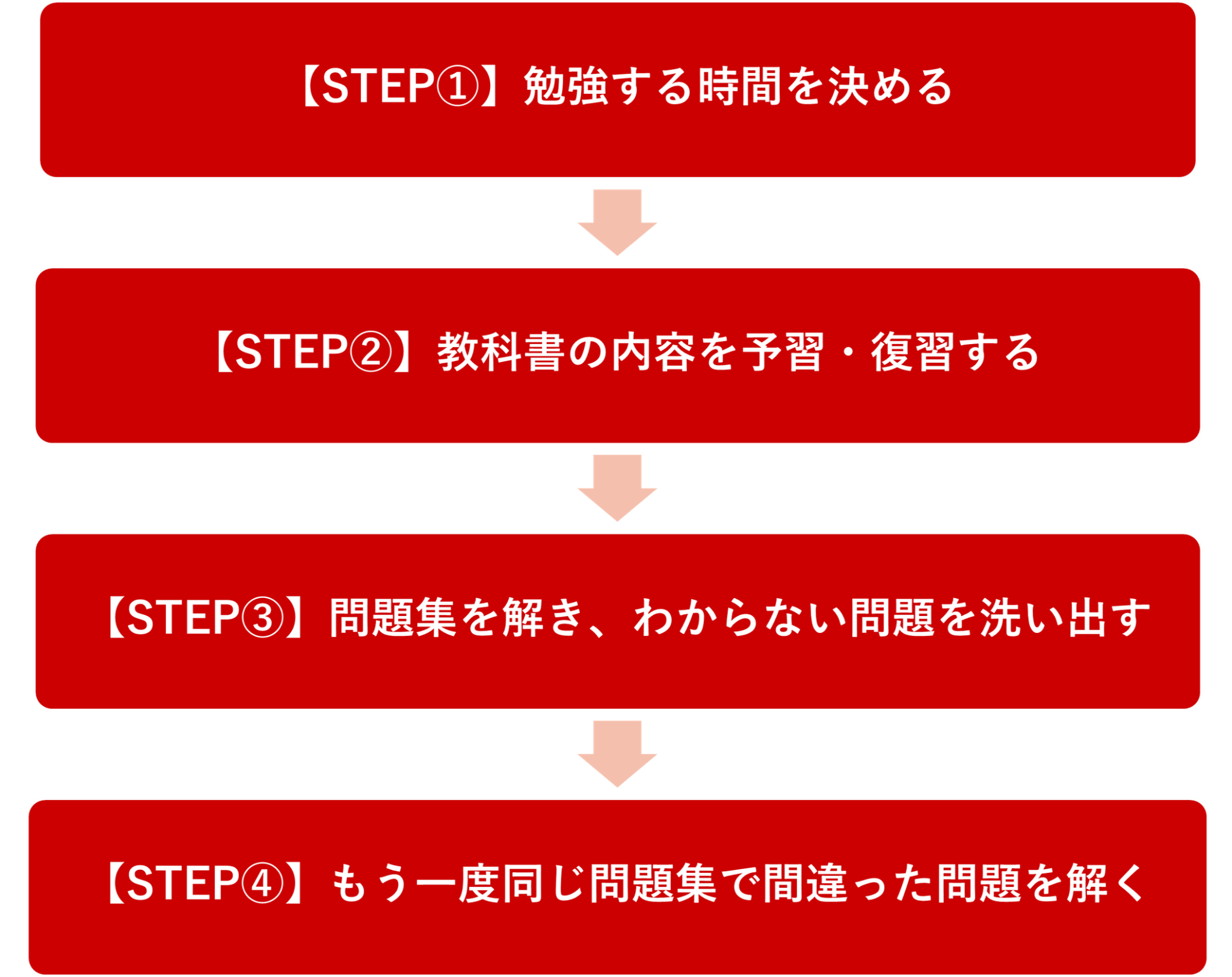

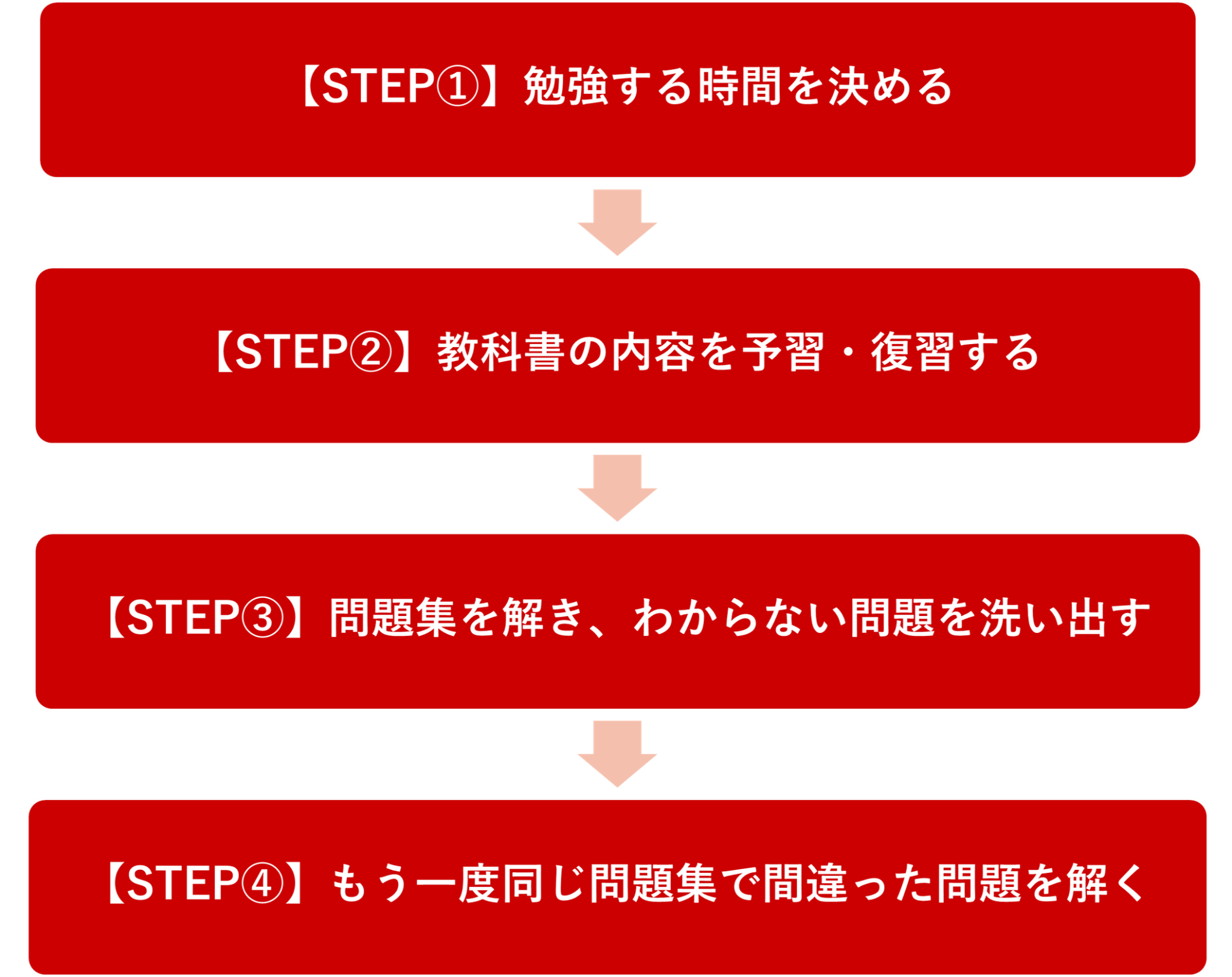

結論から言うと、勉強の仕方は以下の4STEPです。

勉強の仕方で重要なのは、毎日の勉強時間を決めて習慣化することです。例えば、食事後に歯磨きをしないで寝るのは気持ち悪いですよね。それと同じように、習慣化させることができると「勉強しないとなんだか調子でないな、気持ち悪いな」というマインドにすることが可能です。

勉強の仕方のステップを見てみると「そんなの知ってるよ!」と思う項目もあるかもしれません。

本当に周りと差をつけたいのであれば、上記の基本的な勉強の仕方を1つ1つ漏れなく行い、毎日コツコツと勉強することで成績をUPさせることができます。

目の前の定期テストで精一杯なので、この先の高校受験のことなど考えられない方もいらっしゃるかと思います。

今しっかりと、基本的な勉強の仕方をマスターしておくことで、高校受験やさらにその先の大学受験にも活かすことができます。今日から実践していきましょう。

この記事を読み終わるころには、具体的な勉強の仕方がわかり、毎日実践できるようになっているはずです。

中学生は、部活が始まったり人間関係が変わったりと生活面や精神面での変化もありますよね。中学生だからこそ気を付けておくべき注意点も合わせて解説します。

最後までじっくりと読み進めてみてくださいね。

冒頭でも述べましたが、中学生の勉強で大切なことは、家庭で勉強する習慣を身につけることです。まずは、自宅で勉強する時間を決めましょう。

なぜ勉強の時間を決めなきゃいけないかというと、小学生の時のテストに比べて、中学校の定期テストは試験範囲が広く「一夜漬けの勉強」では良い点数を取ることができないからです。また、習慣的に勉強することによって「毎日勉強したんだから大丈夫!」という自信にもつながります。

とはいえ「毎日勉強した方がいい」とわかっていたとしても、勉強することが難しくどうしてもできない方も多いですよね。ここでは誰でも簡単に、勉強する時間を決められて実践できる方法を解説します。

難しい方法ではありません。勉強する時間を決める方法はいたってシンプルです。

勉強する時間を決める方法はこの3つ。誰でもできる仕方なので、実践してみてくださいね。

順番に説明します。

頭では理解できているものの毎日勉強ができないないものです。まずは、勉強する場所や時間を固定してみましょう。

勉強する場所や時間を決めることで「勉強モード」に入りやすく習慣化しやすいです。

歯磨きするのが面倒だなと思っていたとしても、歯を磨かないまま寝るということはあまりないはずです。洗面所に行くと「面倒だな」と感じつつも歯磨きをしますよね。

歯磨きのように、勉強も同じで「場所と時間」を固定してしまえば、強い意志を必要とせず毎日勉強することができるようになります。

上記のように、時間と場所を決めて行動をパターン化して、繰り返し行うことで習慣化していくことが可能です。

部活動や習い事など時間や場所を固定できない方もいますよね。そういった方は、勉強するトリガー(きっかけ)を決めておくやり方をおすすめします。

忙しいスケジュールの中に無理やり勉強する時間を入れ込もうとすると、忙しさや疲れから勉強ができなくなり失敗しやすいからです。何かトリガーを決めておくことで、脳が行動をインプットし、パターン化しやすくなります。

例えば、

というように、何かきっかけがあることで人は行動を起こします。

脳は「この行動の次はこれをする」、「こうなったらこれをしなくちゃ」と行動パターンを記憶しているため、無意識のうちに行動をすることができます。

一見難しそうに見えますが、トリガーを決める方法は簡単です。毎日当たり前に行っていることとセットで行うことで習慣化することができます。

例えば、以下のように勉強するトリガーを決めておきましょう。

「夕食食べたし、片付け終わったら次は勉強だな」と意識できるので、スムーズに「勉強モード」に脳を切り替えることができます。

上記のように、すでに習慣化されたことにくっ付ける形で勉強する時間を決めておくのがおすすめです。

勉強する時間を決めたら、どのくらいやればいいのか気になりますよね。あまりにも長い時間だと続けられるのか不安になるかもしれません。

東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所共同研究が行った「子どもの生活と学びに関する親子調査2020」によると、中学生の平均の家庭学習時間は成績上位層は約2時間、成績下位層は約1時間半だということがわかっています。

定期テストがない普段の日でも最低1時間半以上を目安に勉強するのが理想です。

とはいえ、今まで勉強してこなかった人が、いきなり机に向かって長時間できないこともあるかと思います。今までの生活をガラリと変えるためには、どうしても根気のいる作業となり、続かないこともあるでしょう。

勉強は積み重ねです。まずは勉強の習慣をつけることが重要です。続けていけるかどうかが肝心なので、10分でも20分でも机に向かって行ってみましょう。まずは、勉強を「やる」ということを最優先してください。

後ほど「部活や習い事でどうしても勉強できない」の章でも詳しく説明しますが、中には部活動やクラブチーム、習い事が忙しいため、どうしても疲れて勉強できないと思う方もいるかもしれません。

といったように、すきま時間を見つけることやハードルの低い勉強から実践してみましょう。

勉強する時間が決まったら、その決まった時間に教科書の内容を予習しましょう。

勉強の仕方が分からない人の多くは、教科書の内容を疎かにして市販の問題集ばかり取り組む方がいますが、それは違います。

基本的に中学生の定期テストは、教科書の範囲内から出題されます。教科書の内容を十分に理解しておくことで、ある程度良い点数を狙うことが可能です。

市販の問題集は応用問題もあり、幅広く勉強ができます。しかし教科書の基本的な内容が理解できていないと、いきなり問題集を解いても「わからない問題」が多すぎてどこが苦手なのか、何がわかっていないか等を把握できません。

勉強の基本は、苦手な問題やわからない問題をなくして「できる」ようにすることです。まずは、中学生に必要な勉強の基本が書かれている教科書の内容を、しっかりと勉強していきましょう。

まずは、予習の仕方です。予習では次の日の授業範囲の教科書の内容を読んでおきましょう。

具体的には以下のように教科書を読み、予習をします。

中学校の授業は、小学校に比べて早いペースで進むことから、勉強についていけないということが起こります。少しでも教科書を読んで予習しておくことで、授業ペースが早くても先生が話した内容が頭に入ってきやすいです。

教科書を読んだときに、わからない箇所があれば事前に調べておきましょう。

例えば、古典や英語の教科書を読むことわからない単語が出てきますよね。事前に、わからない単語の読みや意味を調べるだけで、授業の内容を深く理解することが可能です。

また、数学の教科書には解説付きで例題が載っています。解説を見ながら解いてみましょう。もしわからない箇所があれば、印をつけておき、次の日の授業で注意深く説明を聞くことが可能です。

授業を聞いてわからない場合は、その場で質問したり、授業後に質問したりするようにしておきましょう。

タ学校で習った内容を忘れないようにするために家でもう一度教科書の内容を復習します。

具体的には、以下の通りに実践してみましょう。

教科書に載っている例題や問題を自分ひとりで解いてみる

会話の内容を理解できるかどうかもう一度読んでみる

理系科目の場合、自分ひとりでちゃんと解けるかどうか復習します。解けない問題がある場合は、後日先生や勉強ができる友達に聞いて理解できるようにしましょう。

英語や古文などの文系科目の場合、もう一度教科書を読んでみることをおすすめします。わからない単語や意味などがあれば、調べて覚えていきましょう。

教科書の内容を勉強したら、問題集を解いていきましょう。問題集などのワークを解く流れは以下の通りです。

この順番で進めていきましょう。詳しく解説していきますね。

教科書の予習・復習や授業を聞いていたのにも関わらず、思うようにテストの点が取れないということはありませんか?

それは、授業を聞いてわかった気になっていたり、教科書や参考書を読むだけで満足したりしているからです。

教科書や授業を理解できたとしても、実践的な問題形式に慣れておかないと「問題を解く時間が足りない」、「実はわかっていない問題が残っていた」ということが起こり、思うように点数が伸びない可能性があります。

教科書の内容を勉強したら、実践形式に慣れるために問題集や学校で出されるワークなどを使い、演習問題を解いていきましょう。

演習問題を解き終わったら、解きっぱなしにしてはいけません。必ず答え合わせをして間違った問題を洗い出しましょう。

勉強の仕方が理解できていない中学生は、以下のことを行っています。

勉強は、わからない問題を「できる」ようにするのが重要です。問題を解きっぱなしにして見直ししないと、また同じ間違いを繰り返します。せっかく演習問題で練習したというのに、テストで点数を取ることができません。

間違えた問題やわからなかった問題は、自分の苦手を見える化してくれます。

必ず問題集や宿題など演習が終わった後は、自己採点をして間違っている問題やわからなかった問題を洗い出すようにしましょう。

間違った問題にもレベルがあると思います。どこの段階で間違えがあったのか確認することで、自分の弱点が見えてきます。

例えば、以下のようにどこで間違えたのか確認してみましょう。

なぜできなかったのか理由をはっきりさせることで、どこを勉強すればいいのか見えてきます。

解き方がわからない、公式を覚えていないのなら、解き方解説を先生や友達に聞いて教えてもらったり、解くのに必要な公式を覚えなおしたりする必要があります。

計算ミスなら、今後計算ミスを気をつけられるように計算の練習をたくさんすれば、次は問題を解けるはずです。英語でも同じですよね。知らない単語や文法があれば、覚えるまで紙に書いて練習するという方法で克服できます。

どこで間違ったのかはっきりさせて、次解けるように演習を繰り返したり、暗記したりしておきましょう。

答え合わせをして、間違った問題を洗い出し、どこで間違ったのかがはっきりしたところで、振り替えられるように間違った問題専用のノートを作り、まとめて残しておきましょう。

具体的にいうと、後でノートを見返したときにパッとわかるように、間違った問題と解き方のポイントをまとめておきます。

例えば、数学の三平方の定理を使う問題を間違ったとしましょう。間違った問題をノートの左側に。三平方の定理の公式と解き方をノートの右側にまとめておきます。

ノートの左右に分けて問題を書くことによって、右側を隠せば再び問題を繰り返し解くことが可能です。再び答え合わせをする時も、ノートの右側をチェックし、要点を確認することができます。

後で見返して復習した時に「この公式を覚えたら解けるんだな」というポイントも一目でわかります。

間違った問題をノートにまとめるだけでは、定着しません。間違った問題を間違えないようにするために、繰り返し学習するようにしていきましょう。

STEP③で苦手を克服できたかチェックするために、何も見ずにもう一度間違った問題を解いていきましょう。

1回で弱点を克服できる人はいません。再び問題を解いて間違っていたとしても気にしなくて大丈夫です。

間違っている問題がある場合は、根気のいる作業になりますが、何度でもSTEP③とSTEP④を繰り返しましょう。

このとき、間違った問題の類似問題を解きたいからといって、複数の問題集を買い解いている人がいます。たくさん勉強しているのに、なかなか成績が上がらないという人も多いのではないでしょうか。

評判のいいものを聞くとつい買ってしまいますよね。何冊も問題集を買ってしまうと、間違っている箇所があるたびに、全てやり直さなければならなくなってしまいます。問題集が増えると適切な演習量よりも多い量をこなさなければならないようになり、やる気も下がります。

問題集1冊あれば、必要なところをカバーできるようになっているため、いくつも使う必要はありません。

まずは学校で配られた問題集やワークをこなし、全て解けるように間違った問題を繰り返し解いていきましょう。

これまで、勉強の仕方の基本を説明してきました。どのようにして家庭学習を行えばいいのか分かったと思います。

中学生になると、部活動が活発になることやスマートフォンを持つ人が増えるなど、生活環境がガラリと変わります。

そこで、この章では中学生だからこそ気を付けるべき勉強の注意点を解説していきます。

中学生になると部活動やクラブチームでの活動も活発になります。今までの生活時間の変化もあり、毎日勉強をするのが難しくなるのも現状です。

野球部やサッカー部などの運動部はもちろん、吹奏楽部などの文化部も夜まで練習を行うことがあり、帰宅時間が遅くなりますよね。「今日はもう疲れて勉強できない」という方も多いのではないでしょうか。

とはいえ、定期テスト前の一夜漬けでは思うように点数が伸びず、良い成績を残すことができません。

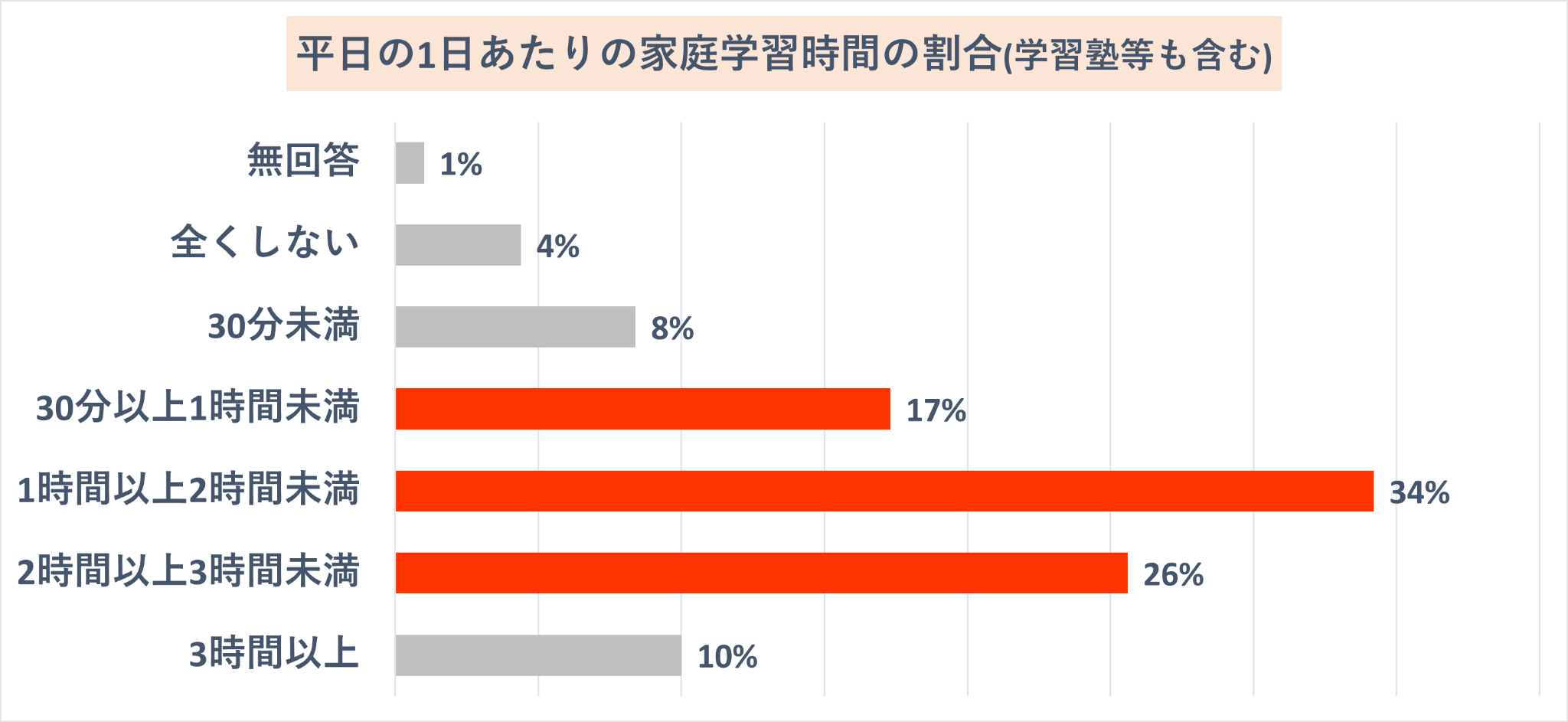

文部科学省所轄の国立教育政策研究所が調査した中学生の平日の家庭学習の時間は、以下の通りです。

参考:国立教育政策研究所 平成31年度(令和元年度) 全国学力・学習状況調査 報告書

このグラフを見ると、中学生の平日の勉強時間の割合は、1時間から2時間未満が一番多く34%でした。次に多いのは2時間以上3時間未満で、3番目に多いのは30分以上1時間未満です。中には3時間以上勉強している人も10%います。

このことから、中学生の多くは1時間以上勉強している人が半分以上だということがわかります。逆に全く勉強しない人の割合はたったの4%です。

大事なのは、勉強する習慣をつけること。「就寝前の20分間は英単語を覚える」や「ご飯の支度ができるまでの30分間教科書を読む」など、少しでもいいのですきま時間を見つけて毎日勉強するようにしましょう。

夜疲れて勉強ができない人は、早寝早起きして早朝に勉強してみるのもおすすめです。例えば、以下のようにスケジュールを組んでみましょう。

就寝:21:00

起床:5:00

勉強:5:15~6:45

朝食・身支度:6:45

登校:7:30

夜21時に寝て、朝4時ごろ起きて、学校に行くまでの間に勉強します。家を出るのが7時半だとして、身支度が1時間だとしても1時間半ほど勉強時間が作れます。

上手くすきま時間を見つけて、全く勉強しない日がないようにしましょう。

中学生になるとスマートフォンを持つ人が増えます。そのことから、SNSやゲームアプリ、動画アプリばかりして遊びすぎてしまう危険性があります。

「勉強しなくちゃいけない!」と勉強の必要性を理解していても、自室にスマホやゲーム機器があるとつい手に取って遊んでしまいます。例えば、以下のようなことはないですか?

スマートフォンはSNSやゲーム、動画アプリなど楽しい要素が多く、中学生にはまだ自制して使わないようにするのが難しいでしょう。少しの間だけにしようと思っていても、自分でコントロールしきれない方も多いです。

上記のようにルールを作っておきましょう。スマートフォンやゲーム機器の種類にもよりますが、設定機能を使って使用時間の制限を掛けることも可能です。

少なくとも自立的に勉強の習慣がつくまでは、ルールや使用時間の制限を設けて遊びすぎないような工夫をしておきましょう。

中学生になり、新しい環境や人間関係が原因で上手く勉強できないことがあります。

勉強する気持ちがあったとしても、周りの目が気になり友達に合わせた行動を取ってしまうことも多いでしょう。

ということはありませんか?このままではダメだとわかっていても、無視して勉強することがなかなかできないものですよね。

勇気がいる行動だと思いますが「勉強するから○時からは遊べない」、「今から勉強するからLINEの返事ができない」と宣言しましょう。

とはいえ「遊べない」、「返信できないから」とだけ伝えると、「え?なんで?」という疑問だけが残ります。疑問が残ってしまうと、嫌われてしまう原因になってしまいます。

「返信できない」、「遊べない」だけでなく、以下のように伝えるようにしましょう。

具体的に伝えることで、友達ならわかってくれるはずです。

伝えることが難しかったら、家のルールだから「できない」という言い訳にしても構いません。周りに宣言することで、周りにも自分にもプレッシャーになり、より集中して勉強することができますよ。

勉強の仕方や注意点はわかりましたか?

基本的な勉強の仕方が見えてきたところで、さらに効果的に勉強し、定期テストの点数を上げたり、成績をUPさせたりしたいなと思う方もいらっしゃるでしょう。

この章では中学生が効果的に勉強するために押さえておきたいポイントを3つ紹介します。

勉強の仕方どおりやってみたけど、行き詰ったり上手くいかなかったときにも効果的な方法です。順番に解説していきますね。

タ目標を設定しておくことで「今、私に必要な勉強はどの科目なのか、どの問題なのか」が明確に分かるようになり、効率的に勉強できるようになります。

ただやみくもに勉強を行っても、何のために勉強しているのかわからなくなり、やる気が無くなってしまいますよね。「勉強する意味」を明確にしてモチベーションを上げることで毎日勉強できるようになります。

効果的に勉強するために、目標を設定してみましょう。

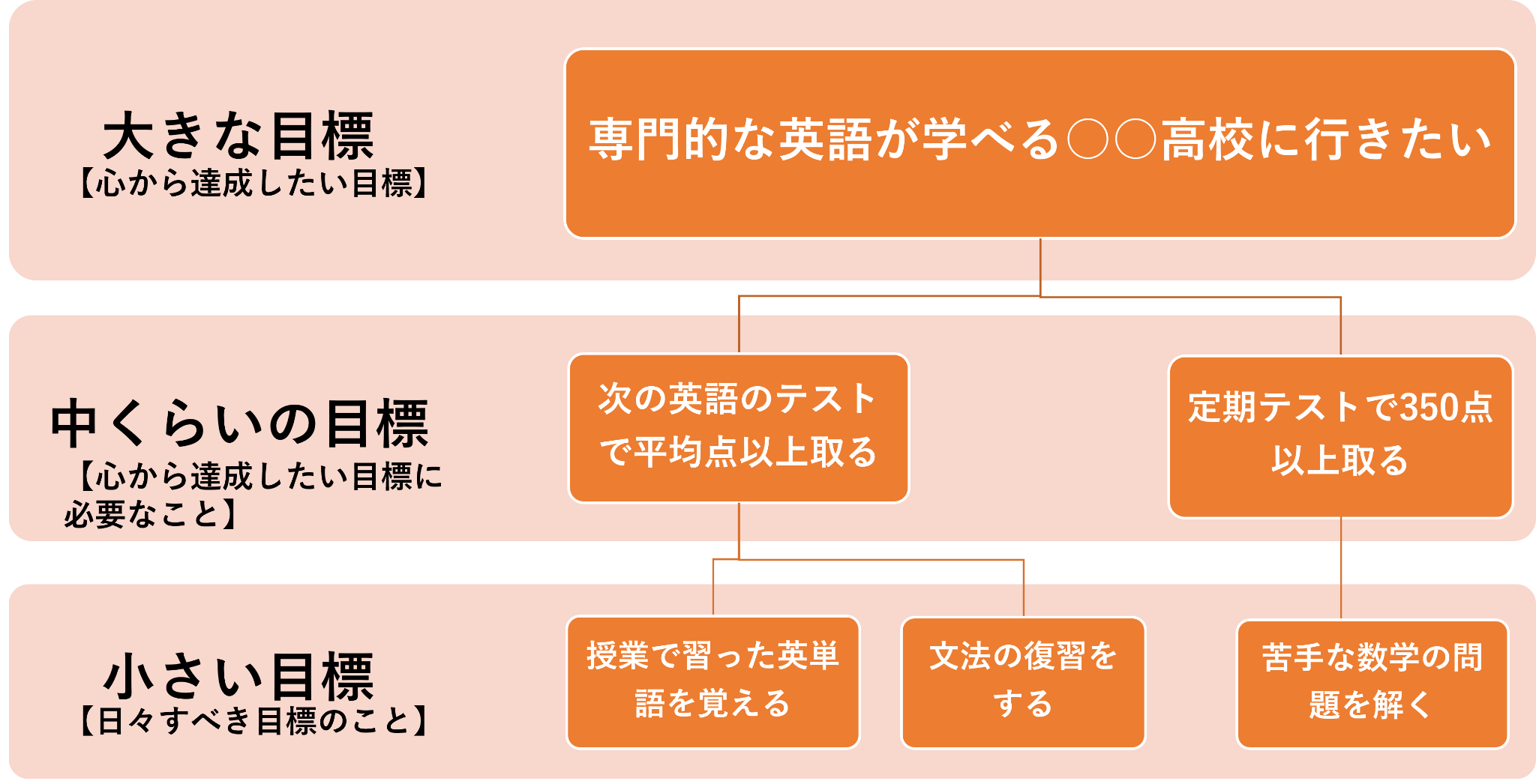

目標は大きな目標・中くらいの目標・小さい目標の3層に分けると効果的です。これは、プロ野球選手の大谷翔平さんが高校1年生のときに『8球団からドラフト1位で指名』と目標を立てて、実際に日本ハムドラフト1位を達成した方法です。

例えば、以下のような目標を決めてみましょう。

目標は、大きな目標(心から達成したい目標)だけにしてはいけません。目標を設定した瞬間はやる気が出ますが、何から手を付けていいのかわからず、勉強を継続することができずモチベーションも下がってしまいます。

大きな目標を設定したら、その目標を達成するために「何を達成しなければならないのか」を考えて、中くらいの目標を設定します。そして、中くらいの目標を達成するためには、毎日何を行えばいいのか考えて毎日行う小さい目標を設定します。中くらいの目標や小さい目標は何個になっても構いません。

大きな目標から逆算し、じょじょに小さい目標を設定していくことで「今自分に必要な勉強は何か」、「心から達成したいモノのために何をすればいいのか」具体的な方法が見えてきます。

小さい目標である日々すべきことを毎日頑張って達成していくことで、中くらいの目標が達成されます。その過程の中で大きな目標に着実に近づいている実感を得ることができ、モチベーションアップにもつながります。

STEP1では、勉強する場所や時間を固定すると、勉強を習慣化できると言いました。しかし、勉強のやる気が下がってしまい、決めた場所や時間が来てもどうしても取り組むことができない日もあるでしょう。

勉強の必要性がわかっていたとしても、どうしても集中できないときは誰にだってあります。勉強が思うように進まない時は、勉強する環境を変えてみることで気分転換になり、集中力がUPします。

例えば、

といったように、勉強する環境を変えてみましょう。

物理的にゲームや漫画、テレビなどの誘惑を断ち切ることで、勉強に集中することが可能です。また場所を変えることで周りの目が気になり、スマホを触ってしまう誘惑を断ち切り集中しやすくなります。

集中して勉強をしたい場合やどうしても勉強が手につかないときは、勉強する環境を変えてみるのもおすすめです。

教科書の勉強も重要ですが、勉強の習慣がなかなか身につかない人や勉強に対して苦手意識を持っている人は、タブレット学習や学習アプリなどの教材を活用するのもおすすめです。

タブレット学習や学習アプリは、動画でわかりやすく講義を行ってくれます。苦手科目の解説もその分野の専門の講師が解説してくれるため、学校の授業よりもわかりやすい場合もあります。

また、タブレット学習は問題を解くだけで、AIが間違った問題や苦手問題をピックアップし苦手解消できるような問題を出題したり、その人の習熟度に合った解説を行ってくれます。その結果、苦手分野が解けるようになると、テストの点数や成績がUPし、やる気も向上します。

勉強の習慣がなかなか身につかない場合や上手く勉強が進まないといった方は、苦手科目などを中心にタブレット学習や学習アプリなども取り入れてみることもおすすめします。

ここまで、具体的な中学生の勉強の仕方や注意点などをご紹介してきました。

勉強の仕方が大事だとわかったとしても、結局のところ自分で勉強する気になって真剣に取り組まなければ、成績を上げることはできません。

成績を上げるためには「自分から勉強する力」が必要で、自立して学習できるのかが重要なカギとなります。

勉強する気持ちがあったとしても、このように思うことがあるかもしれません。

部活の疲れがあったり、人間関係が複雑化したり、いろいろな要因で自分から勉強できない人も多いです。

自分から勉強することができない場合は、簡単なことから始めてみましょう。

といったように、毎日ちょっとしたことでも実践してみることで「勉強できた」という自信につながり、自分から勉強する力が培われます。

それでも思うように自立学習ができない場合は、タブレット学習のような通信教材や学習塾を使い、勉強する習慣を身につける手もありますよ。

中学生になると、高校受験やその先の大学受験もあるため、このままではいけないと不安になりますよね。

ここで紹介した勉強の仕方や効果的に勉強する方法などを実践したとしても、上手くいかないといったこともあるかもしれません。

どうしても家で勉強が続かないということもあると思います。

自立学習REDでは、AIタブレットを活用した学習と正社員講師の個別指導を掛け合わせることで、「自分から勉強する力」を育てます。

◎REDでは正社員講師が「上手な勉強の仕方」をマンツーマン指導します

勉強の仕方がわからない方や成績や進路で不安がある方でも安心してください。まずは保護者さまやお子さまの悩みや不安に対して親身になって相談に乗り、解決するために尽力します。

また、部活が忙しい、苦手科目があるなど、お子さまの状況に合わせた学習プランを考え、テストで結果が出るようにお子さまと一緒にスケジューリングします。

◎REDではAIタブレットがお子さまに必要な問題を出題します

勉強の中で「何がわかっていないのか」、「どれを優先して勉強すればいいのか」がわからずに勉強が進まないといったケースもありますよね。

REDのAIタブレットはお子さまのあなたの学習進度や習熟度に合わせて自動で問題を出題します。そのため、「どこを勉強すれば良いか」「どのくらい勉強したらよいか」など、勉強内容を迷う必要がありません。

もちろんわからない問題や苦手科目は、正社員講師が「できる」まで個別指導します。

◎REDのタブレットを活用した自立学習モデルは教育業界でも注目されています!

タブレット学習は、最近学校でも取り入れられるようになったものなので、不安もあるかと思います。

REDを運営するスプリックスは、AI技術を含む研究開発に年間数億円規模の投資を行っています。また、AIタブレットを活用したREDの学習モデルは、画期的なサービスとして各方面から高い評価をいただいているため、安心して学習することができますよ。

また、もし授業内容にご不満がある場合は、ご入塾後1カ月以内なら入塾金・授業料を返金する「全額返金保証」も用意されています。

自立学習REDは無料体験も随時受付中です。さらに授業料も通いやすい安心の低料金です。

少しでも気になる方は、以下のボタンからお気軽にお問合わせしてみてくださいね。

いかがでしたでしょうか。

具体的に中学生の勉強の仕方がわかり、習慣的に実践していける段階になっているかと思います。

最後にこの記事の内容をまとめておくので、確認しておきましょう。

中学生が実践したい基本的な勉強の仕方は、以下の通りです。

まず、勉強する時間を具体的に決めておきます。その次に、授業で行う教科書の内容を予習したり復習したりし、勉強についていけないということが起きないようにしましょう。

教科書の内容を勉強したら、問題集を解きます。

問題集を解いたときに、解きっぱなしにしてはいけません。必ず自己採点してください。どこで間違えたのか、間違えた個所を勉強し、もう一度復習できるようにノートにまとめておきましょう。

間違った問題や苦手を克服できたかチェックするために、もう一度何も見ずに間違った問題を解いていきます。1回で弱点を克服できる人はいません。根気のいる作業になりますが、何度も繰り返し学習するようにしましょう。

また、中学生だからこそ気をつけておくべき勉強の注意点があります。

生活環境や人間関係の影響で起こりがちな項目です。もう一度注意し確認しておきましょう。

最後に、中学生が効果的に勉強するためのポイントもまとめておきます。

目標を決めたり、勉強する環境を変えてみたりすることで、学習のモチベーションが上がります。勉強習慣が身につかない人は、タブレット学習や学習アプリなどのツールを活用する手もあります。

勉強の仕方がわかったとしても、自ら勉強に取り組む姿勢がなければ、成績を上げることはできません。どうしても家で勉強できない子ともあると思います。

自立学習ができるようになるために簡単なことから実践していきましょう。

簡単なことでもいいので少しずつ達成していくことで、自信を持てるようになり「自立学習」できるようになるはずです。

この記事を元に、中学生の基本的な勉強の仕方がわかり、成績が向上することを心より願っております。

自立学習塾REDは全国200教室以上

かんたん"60秒"で

お問合わせ!