塾の内容

「タブレット学習が人気だから、取り入れたいけどどうなんだろう?」

「タブレット学習のメリットや勉強の効果ってあるのかな?」

タブレット学習は効果がありそうだと考えてはいるものの「何がいいのか、詳しく知らない」という方が多いのではないでしょうか。

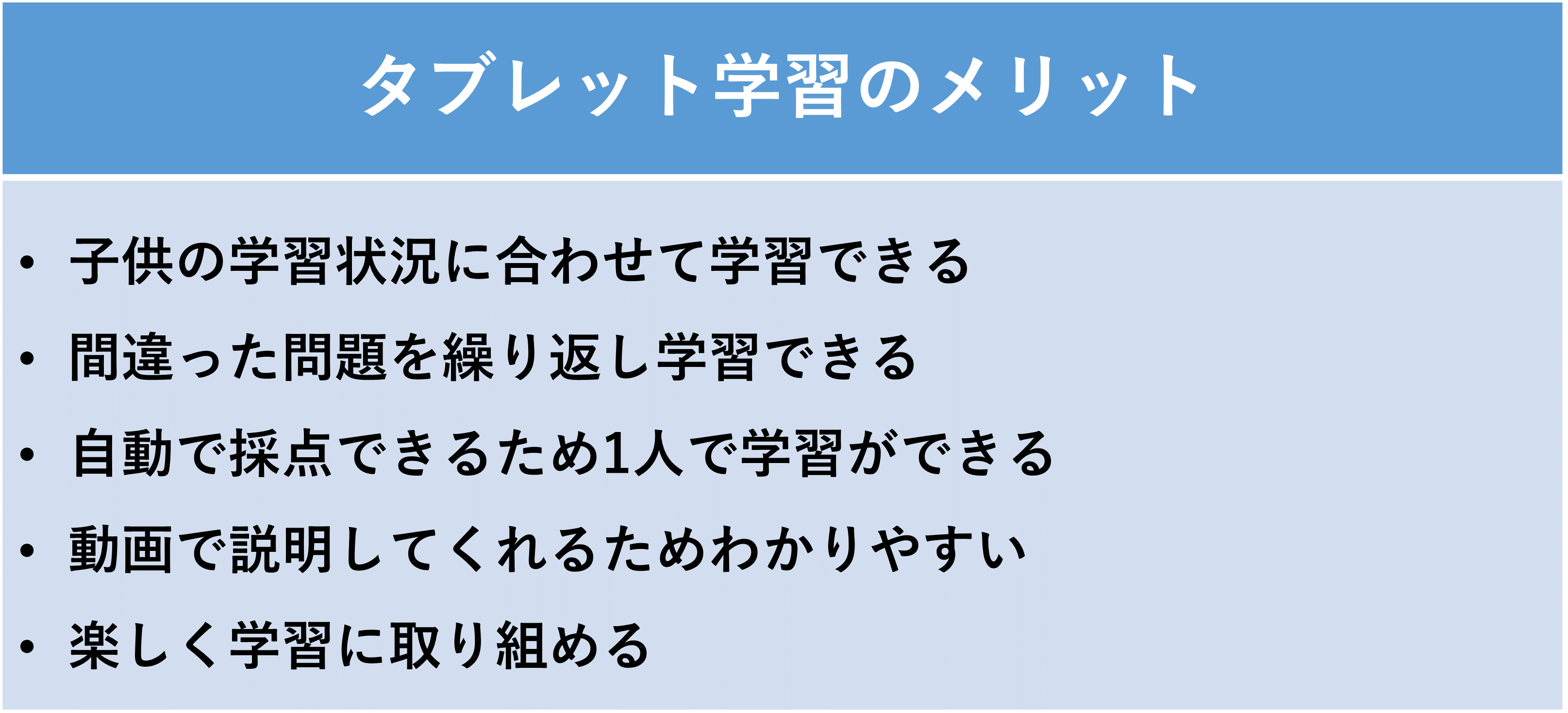

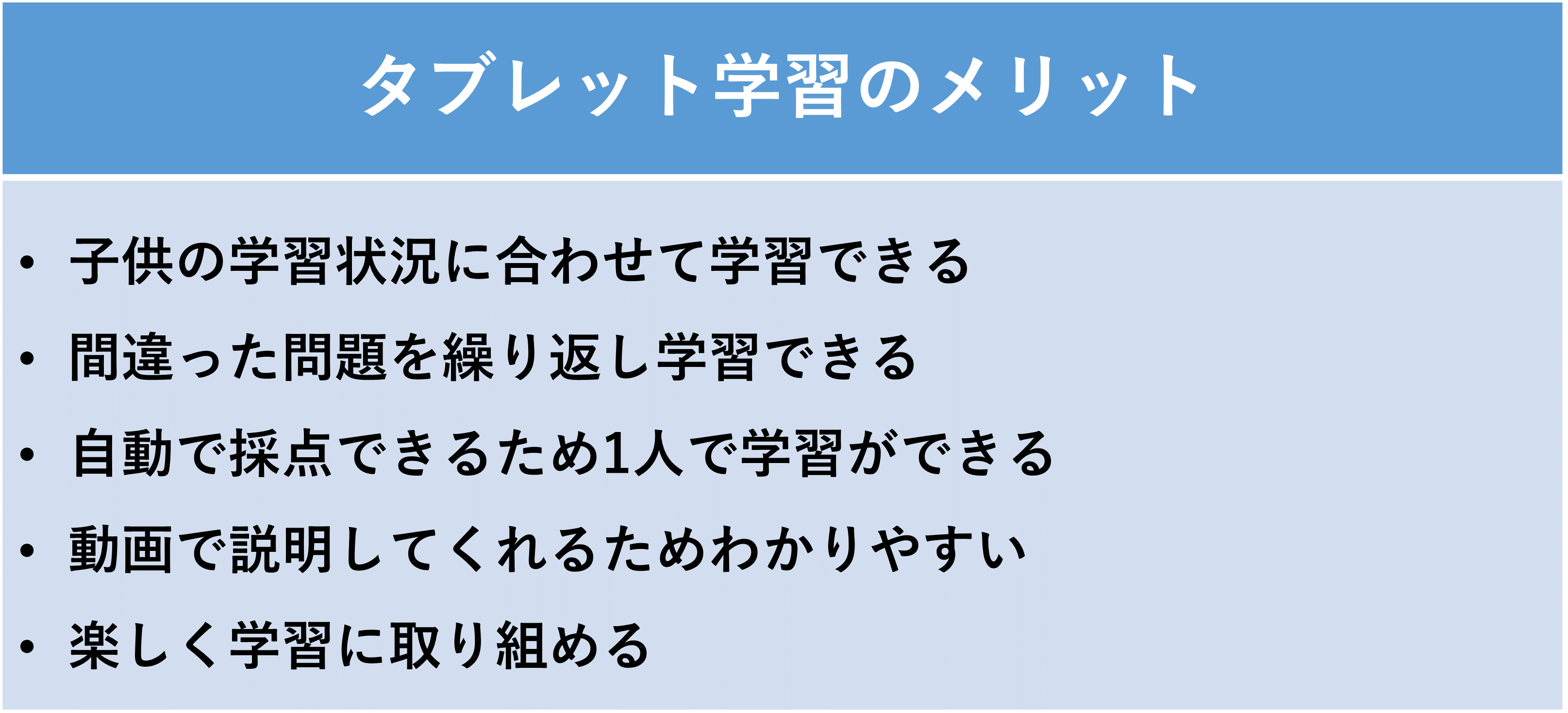

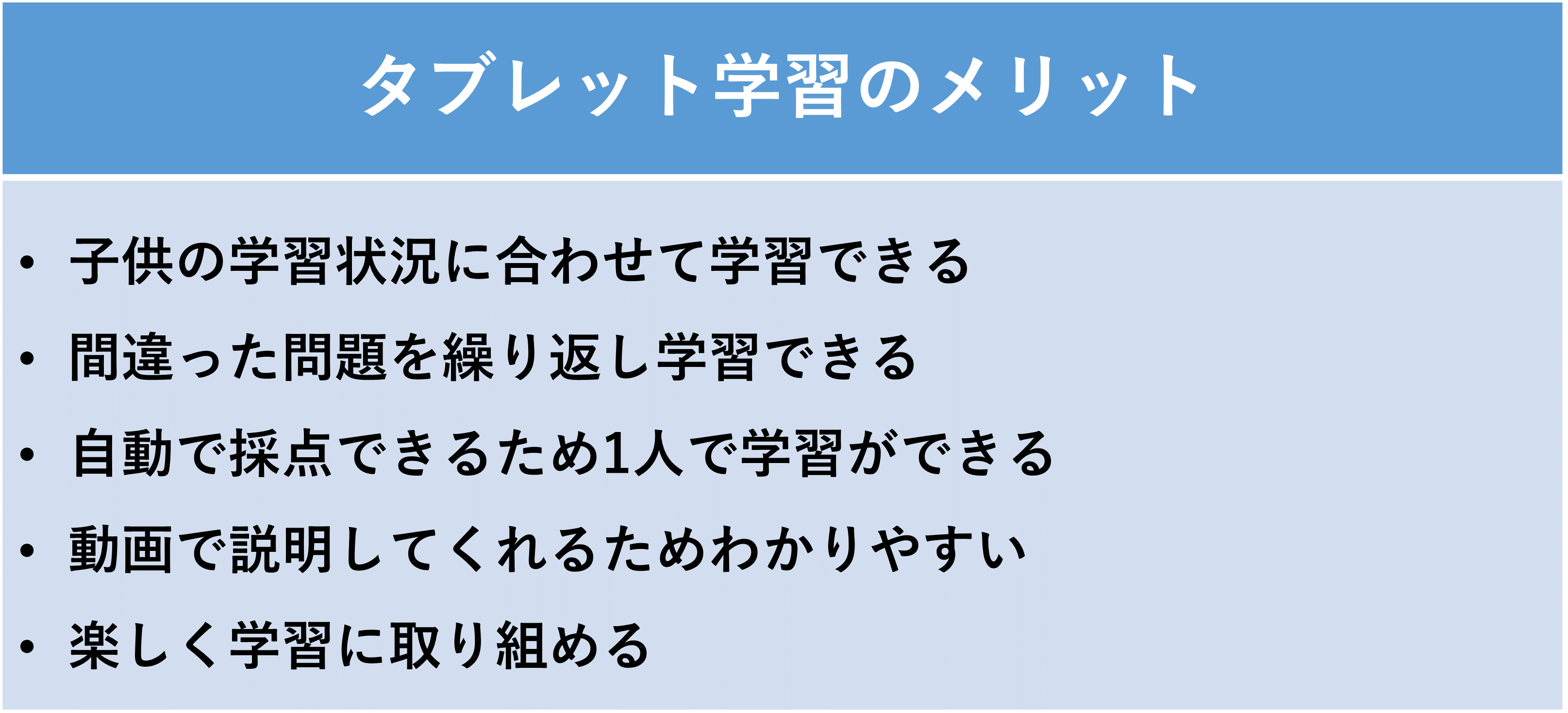

結論から言うと、タブレット学習には以下のメリットがあります。

学校でも使われていますし、タブレット学習が本当にいいものなら、自宅学習でも取り入れて成績アップを目指したいと考えている方も多いでしょう。

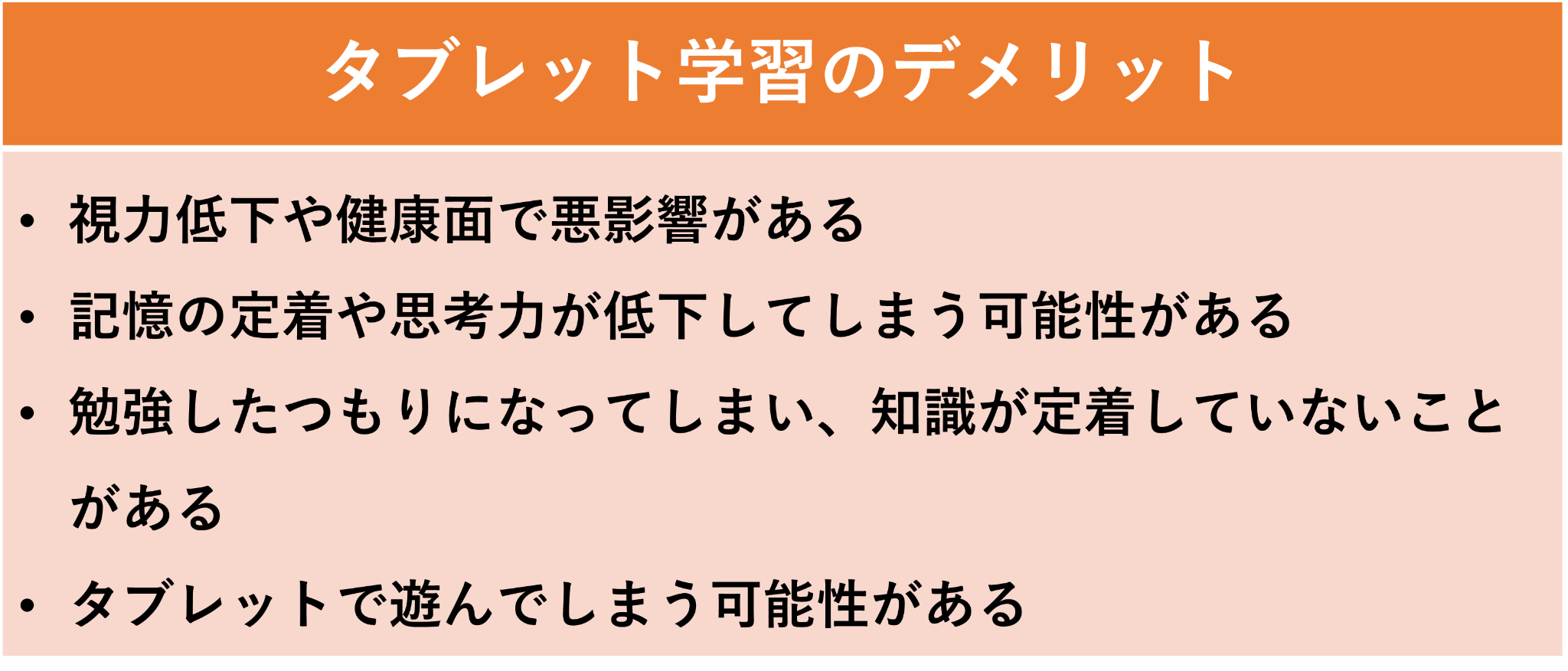

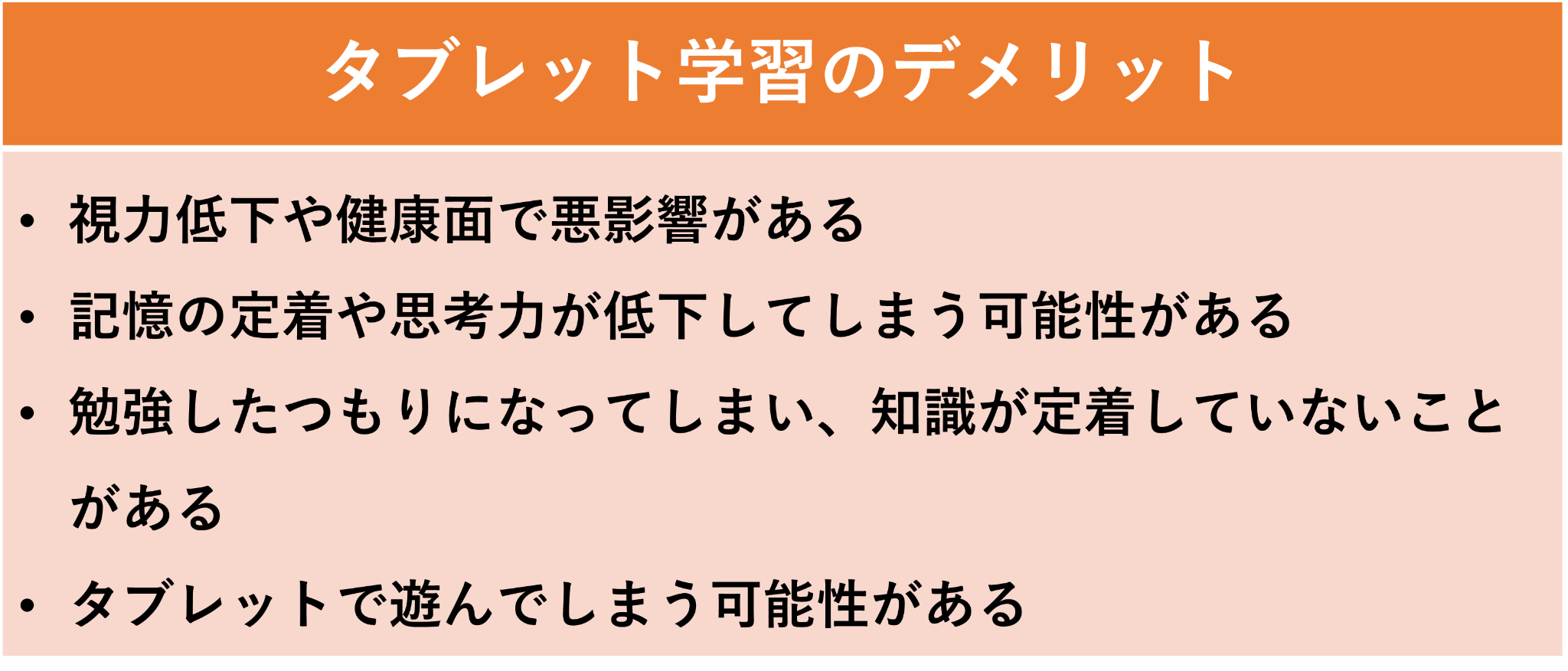

しかしタブレット学習は、このようなメリットがあり勉強に効果的ですが、デメリットになる一面もあります。

上記のようなデメリットがあり、紙を使った勉強とも異なるため、タブレット学習で効果的に勉強できるのか気になるところです。

タブレット学習を効果的に活用するためには、デメリットを最小限にすることが重要です。

そこでこの記事では、タブレット学習のメリットを中心に知っておきたい以下の知識を解説します。

読み終わるころには、タブレット学習のメリットを活かし、デメリットを最小限にして効果的に取り入れる方法が分かります。

最後までじっくりと読み進めてみてくださいね。

タブレット学習は、なんとなく「良さそう」「効果がありそう」だと思っていても、「何が良くてどんなメリットがあるのか」詳しく知らないという方も多いと思います。

タブレット学習のメリットを知ることで、どんな効果が得られるのかが見えてきます。冒頭でも解説した通り、タブレット学習には以下のようなメリットがあります。

まずは、1つずつ順番にどういったメリットがあるのか見ていきましょう。

タブレット学習の大きなメリットは、動画で説明してくれるため分かりやすい点です。

問題の説明から答え、解説まで映像と音声を使って説明してくれます。特に、紙の教材では理解しにくい説明や難しい分野について、動きと音声で説明してくれるため視覚的にイメージしやすいのが特徴です。

例えば、英語の発音は、日本語にはない音が多くあります。特に「L」と「R」の発音は日本語にはない音なので、実際に耳で聞いたり、口や舌の動かし方などをよく見ないと綺麗に発音できません。動画は何度でも再生することができるため、わかるまで学習が可能です。

タブレット学習では、文字だけではわかりにくい問題や分野において、動画でわかりやすく解説することができます。

タブレット学習は、テンポよくゲーム感覚で手軽に取り組むことができるため、飽きずに学習を進められます。

タブレット学習は、映像や音声などアニメーションを使った演出を行っているものが多く、楽しく学習できる工夫がされています。

勉強の必要性が分かっていたとしても、やる気を出して勉強に取り掛かることは少ないです。例えば、以下のような経験はありませんか?

特に勉強が嫌いな子供にとって、机に向かって学習するのは非常にハードルが高いことです。勉強の必要性が分かっていたとしても、やる気を出して勉強に取り掛かることは少ないです。例えば、以下のような経験はありませんか?タブレット学習では、子供が興味を持ちやすいように音楽が流れたりカラフルな図形を使ったり、キャラクターを入れたりと興味を持たせる工夫がたくさんあります。タブレット端末をゲーム機のような感覚で使えるため、「勉強しなくちゃいけない!」と身構えずに気軽に楽しく勉強できる習慣が作れることもメリットです。

理解度や進度など学習状況に合わせて学習できるメリットがあります。

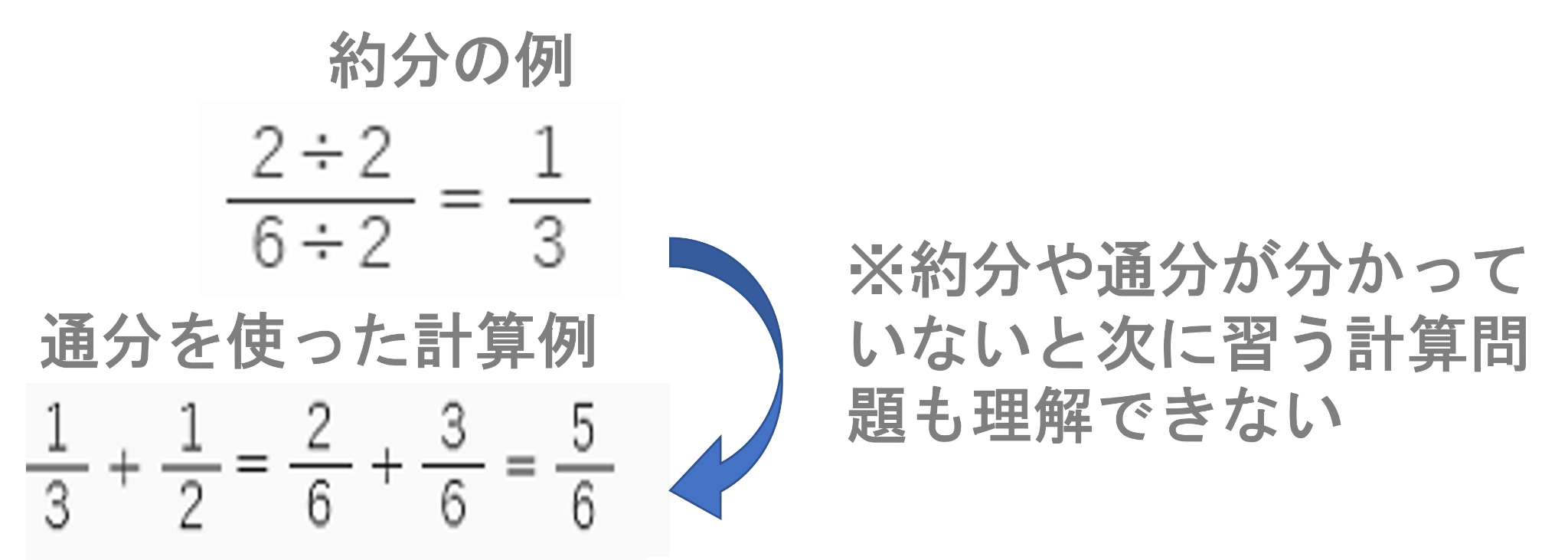

勉強は積み重ねです。できない問題や苦手問題をそのままにしておくと、次の授業内容や単元が分からないのはもちろんのこと、学校のテストで目標の点数が取れません。

例えば、分数の通分や約分が理解できていないと、次に習う分数の足し算や引き算が分かりませんよね。

それだけでなく、勉強が嫌いになってしまう恐れがあります。

勉強で大切なことは、「勉強ができるようになる」ということ。勉強が苦手・嫌いになる原因は、単純に言えば勉強ができない・わからないままになっているからです。

このように、できない状態を放置し続けていると、学習そのものがつまらなくなり、そのまま嫌い・苦手となってしまいます。

タブレット学習では、子供の理解度や学習スピードなどに合わせて勉強を行えるので、わからない問題を作らないようにできます。そのため、タブレット学習を進めることにより「勉強ができる」ようになり自信が持てるようになります。

一人ひとりの学習状況に合わせて「演習量」や「出題方法」など調節できるところが、タブレット学習の魅力の1つです。

タブレット学習は、繰り返し学習できることもメリットの1つです。過去に間違った問題をタブレットが選別して出題することができ、効果的に繰り返し学習を行えます。

簡単に繰り返し反復演習ができるため、苦手克服と同時に着実に知識を定着させることにつながります。紙の教材では、繰り返し学習をするために、同じ問題をノートに写したり、コピーを取ったりと手間が掛かります。

勉強は、わからない問題をできるようにするのが重要です。とくに勉強が苦手な子供は、自立的に「もう一度間違った問題をやろう」としません。

タブレット学習では、間違った問題だけをもう一度出題したり、苦手問題を抽出し解けたりする教材もあるため、効果的に繰り返し学習し記憶を定着させることが可能です。

タブレット学習は、問題を解くと自動で採点することができます。

共働きの家庭の場合、付きっきりで勉強を見てあげることが難しい場合がありますよね。特に小学校低学年の子供の場合、自分で丸付けを行うことができず、宿題や教材をやりっぱなしになってしまうということも少なくないはずです。

間違った問題ができるようになることが勉強です。できるようになることで、テストでいい点数を取ったり、成績が上がったりと成果が出ます。

自動で採点し答え合わせができるため、やりっぱなしで終わることをなくすことができます。親が付きっきりで見てあげなくても、タブレット学習だけで間違った問題を見直し着実に定着させることが可能です。

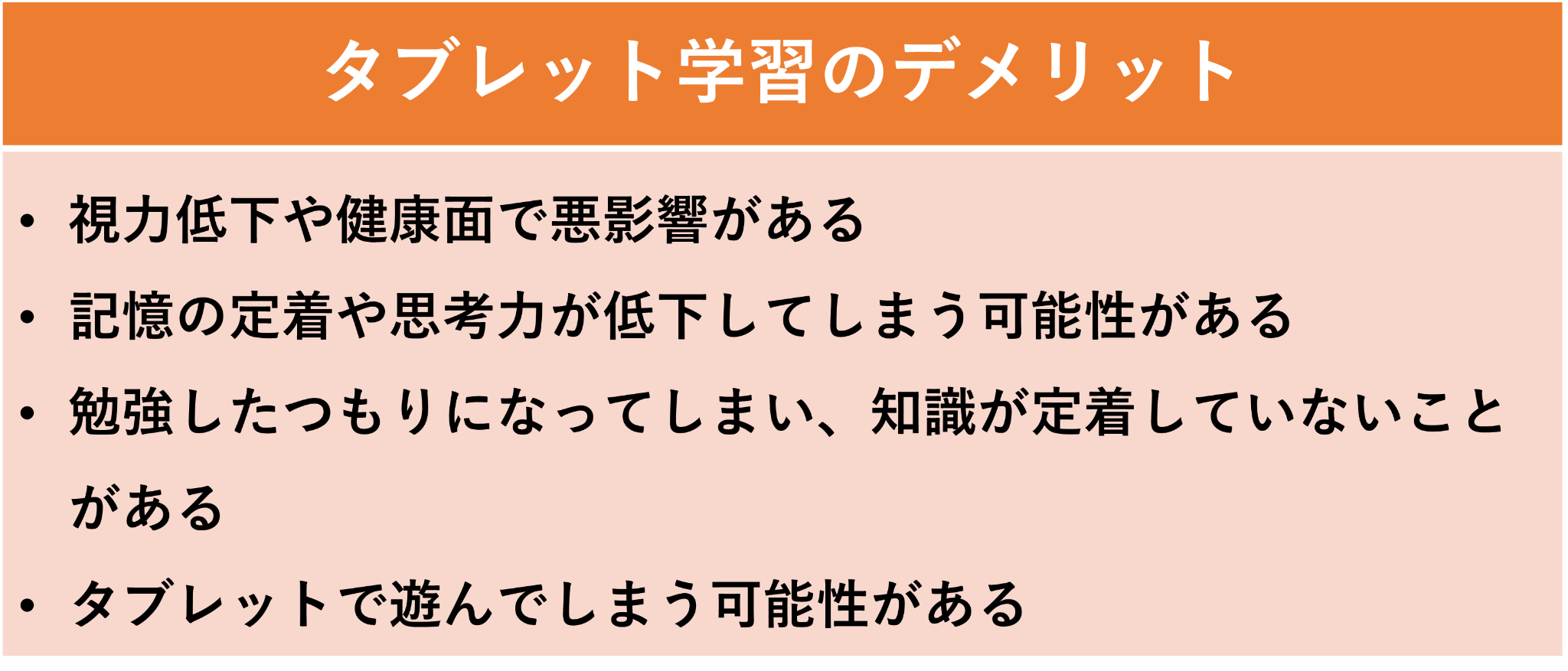

タブレット学習は、勉強に効果的です。しかし従来の学習方法と違うため、 デメリットになる面もあります。デメリットを理解することで、対策方法や向いているのかどうかの判断基準にすることができます。

この章で、タブレット学習のデメリットになる面を確認しておきましょう。

タブレット学習のデメリットは以下の4つです。

順番に見ていきましょう。

順番に解説していきます。

まだ視力が安定していない小学生は、長時間タブレット端末の小さい画面を近くで見ることによって、目に疲労がたまり、視力低下の恐れがあります。

総務省が2020年度に行った「通信利用動向調査」では、小学生(6歳~12歳)のインターネット普及率が2018年は67.1%に対して2020年では80.7%と増加しています。

また、文部科学省が2020年度に行った「学校保健統計調査」によると、裸眼視力が1.0未満の小学生が増加しています。

2015年度は30.9%でしたが、2020年度では37.5%と7%以上も増加しているのがわかります。

上記のデータを参考にすると、電子デバイスを利用する割合が上がるほど、視力が低下する可能性が上がることが言えるでしょう。

長時間タブレット学習を行っていると、タブレット端末の液晶画面から放たれる「ブルーライト」の影響で眼精疲労や睡眠への影響が知られています。

ハーバード大学の研究によると、就寝前1時間以内に電子機器を使用した結果、睡眠に悪影響を及ぼしていることが分かりました。夜中にタブレット端末などの電子機器を見ていると、体内時計に作用して睡眠を促すメラトニンの分泌が抑制されて眠る時間がより遅くなったという結果が得られています。

タブレット端末を長時間使っていると、眼精疲労の恐れや体内時計のリズムが乱れて睡眠不足など健康面での影響に懸念があります。

タブレット学習は、手軽に勉強できるがゆえ、ベッドやソファに寝ころんだ姿勢や背中を丸めた姿勢など悪い体勢で学習する子供も少なくありません。

寝ころんだ姿勢や悪い姿勢のままタブレットを見ると、首や肩、腕などに無理な力が掛かってしまい身体を痛めてしまいます。

姿勢が悪い状態が続くと、肩・首回りや背骨周りの緊張し、血行が悪くなってしまい、小学生でも肩こりに悩まされます。子供のころからの姿勢の悪さは、大人になっても改善しないまま肩こりや肩こりからくる頭痛に悩まされる原因となってしまいます。

タブレット学習では、鉛筆を使って紙に書くことが減り、記憶の定着や思考力が低下してしまう可能性があります。

紙に文字を書くことで、脳の前頭前野にあるワーキングメモリーの活動が高まります。その結果、物事を考えたり、細かいところまでしっかりと覚えることが可能です。

プリンストン大学とカルフォルニア大学ロサンゼルス校の研究者が行った研究によると、『タイピングで打ち込むよりも紙に手書きでノートを取る学生のほうが総じて成績が良い』ことが判明したそうです。

同じくノートの取り方を比較した研究実験においても、『タイピングよりも手で書く人のほうが飲み込みが早く、情報を長く記憶し新しいアイデアを理解するにも長けている』ことがわかりました。

国語を例に考えてみましょう。漢字を覚えるために、何度もノートに書き取りの練習をしたことがある方は多いと思います。登場人物の心の動きを正しく答えるような読解力の問題は、紙で書かれた文章をじっくり読み込み書いてまとめる方が、自分の考えをまとめやすく解きやすいです。

タブレット学習は選択問題が多く、文字を書くことが少ないため、記憶の定着や思考力に影響を与えます。

タブレット教材の中には、選択肢の中から答えを選んだり、ゲーム感覚で手軽で勉強できたりするものもあるため、読解力や思考力が身につかずに低下してしまう可能性もあります。

タブレット学習の教材によって異なりますが、タブレット学習は選択肢の中から答えを選ぶ形式の問題が多いのが特徴です。

テンポよく学習を進められるメリットがある反面、選択肢の中から感覚的に答えを選んで「なぜその答えになったのか」を考えられていないことがあります。

例えば「直感的になんとなく答えを入力して正解」した場合があったとしましょう。

特に、小学校低学年の子供や勉強が苦手な子供は「正解だった」という事実しか認識できません。「なぜこの問題の答えはこうなのか」、「どのように計算したらこの答えになるのか」など問題を解く過程や答えの理由を考える機会が疎かになることがあります。

このように「勉強したつもり」になってしまい、ちゃんと知識が定着しないまま進んでしまうというデメリットがあります。

また、気軽に学習できることから「テレビを見ながら」、「ゲームをしながら」とながら学習になってしまい、勉強したつもりになることがある点も注意しておきましょう。

タブレット学習は様々な形態のものがあります。アニメーションをたくさん使ったものであったり、ミニゲームが入っている教材も中にはあります。

遊びと学習があいまいになってしまったり、タブレット内に入っている他のアプリで遊んでしまうデメリットも潜んでいます。

タブレット学習をしているのかと思いきや、「実はゲームをしていただけ」、「他のアプリで遊んでいた」ということもあるでしょう。

勉強が嫌いな子供や小学生にとって、自制して学習を行うことは難しいです。

タブレット端末で遊んでしまわないように、端末側の制限をしたり他のアプリをインストールできないものを使ったりとルールを決めておく必要があります。

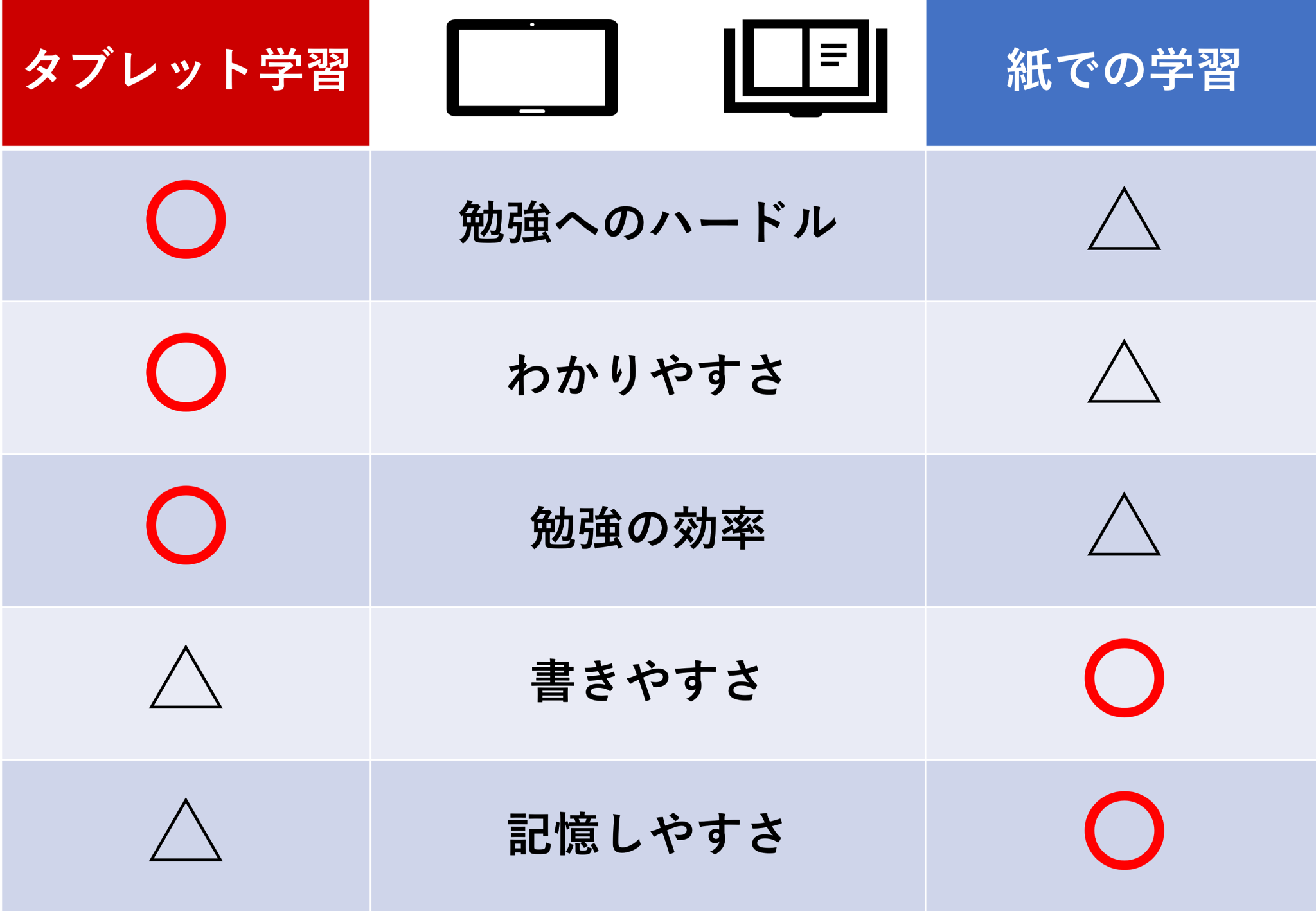

ここまで、タブレット学習のメリットとデメリットの説明をしましたが、紙での勉強との違いも知っておきたいところですよね。

この章で、タブレット学習と紙での勉強の違いを比較しておきましょう。

タブレット学習と紙との勉強の違いを比較する前に、紙を使う学習のメリットとデメリットについて解説していきます。

紙を使う学習のメリットとデメリットは以下の通りです。

紙を使う学習は、学校の宿題や従来の勉強方法と同じく、紙ベースのテキストや問題集、教科書を使って勉強することです。

紙の学習では、問題を解いた過程が残ります。タブレット学習では、苦手問題を抽出することができますが、「どこで間違えたのか」「なぜ間違ってしまったのか」というところは判断できません。

例えば、算数のひっ算であれば、計算の過程が消えずに残っているため「くり上がりを書き忘れたから、計算ミスをしてしまった」ということが一目で気が付きます。

勉強で大事なことは、分からないところができるようになることです。問題を解いた過程がちゃんと残っているため、自分で間違えたところに気が付き振り返ることができます。

タブレット学習のデメリットでも触れましたが、紙に書くことは脳の前頭前野を刺激します。

漢字や英単語の練習など紙を使って勉強することによって、記憶に残りやすいです。また、国語の読解力が問われる問題以外にも算数の旅人算やつるかめ算など、途中式を紙に書いて考えをまとめたりしやすいメリットがあります。

学校のテストはもちろん、これから先の中学受験や高校受験などの試験は、紙ベースで行われることがほとんどです。

紙を使う学習を行うことで、その形式に慣れることができるため、テスト本番の練習にもなります。

一方で、紙を使う学習のデメリットは以下の通りです。

勉強が苦手・嫌いな子供にとって、紙と鉛筆を使い机に向かって勉強すること自体、ハードルが高く感じてしまいます。

特に、自制することができない小学生や学習の習慣がついていない子供にとって、紙での学習に自立的に勉強するのが難しいです。

「いつも宿題くらいならば自分ひとりでできる」という子供であれば、紙の学習に抵抗なく取り組めます。しかし、学習する習慣がなく苦手意識がある場合、自ら勉強を始めることは難しく感じてしまいます。

紙を使った学習は、教科書や問題集にメモやアンダーラインを引くことができ、解いた過程が残るメリットがありますが、かえってデメリットになる恐れもあります。

例えば、書き込む量が増えることにより、重要な箇所にアンダーラインを引きすぎると逆にどこが重要な箇所でわからない問題だったのか見返しにくくなります。

紙を使った学習を行うときは、復習したときに「どこが間違っているのか」、「わからない箇所はどこか」わかるようにまとめる工夫を行いましょう。

紙を使った学習では「教科書や参考書、問題集、ノート、筆箱」といったように、勉強道具がたくさん必要です。

例えば、夏休みに1週間ほど実家に帰省する場合、子供の学習用の荷物を持って帰ることがありますよね。紙を使った学習の場合、これらの荷物が必要です。

自宅以外で学習するときに、荷物が重くなり持ち運びが大変になるデメリットもあります。

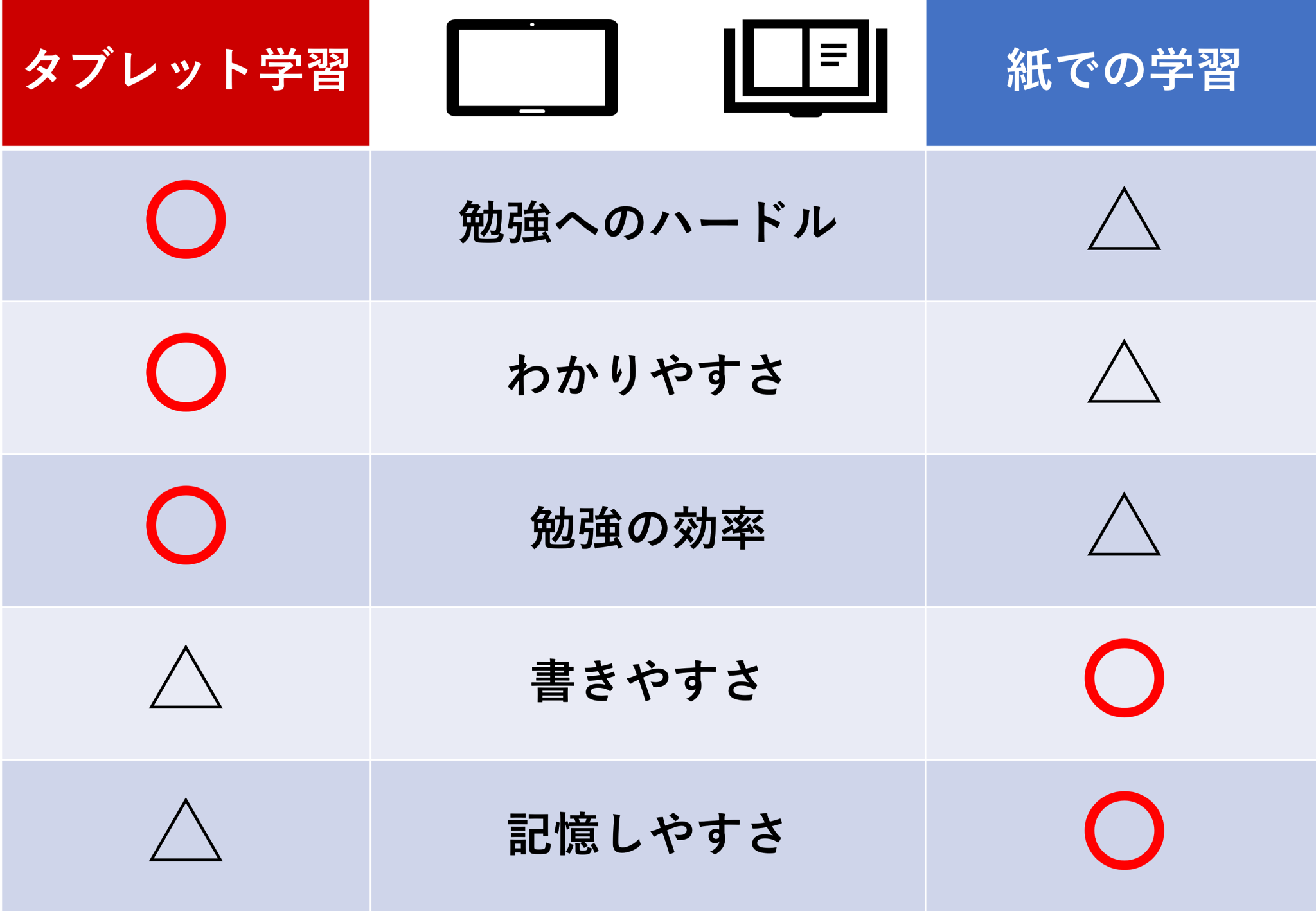

タブレット学習と紙での学習のそれぞれのメリット・デメリットを踏まえたうえで、2つの学習方法を比較してみましょう。

以下の表をご覧ください。

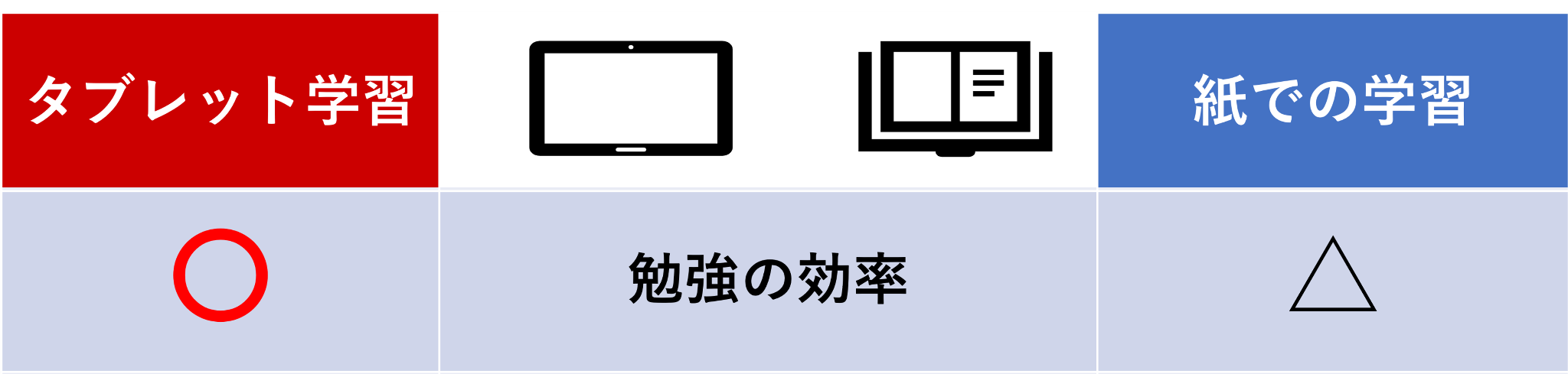

タブレット学習と紙での学習を見てみると、それぞれの特徴が異なることが分かります。項目ごとに見ていきましょう。

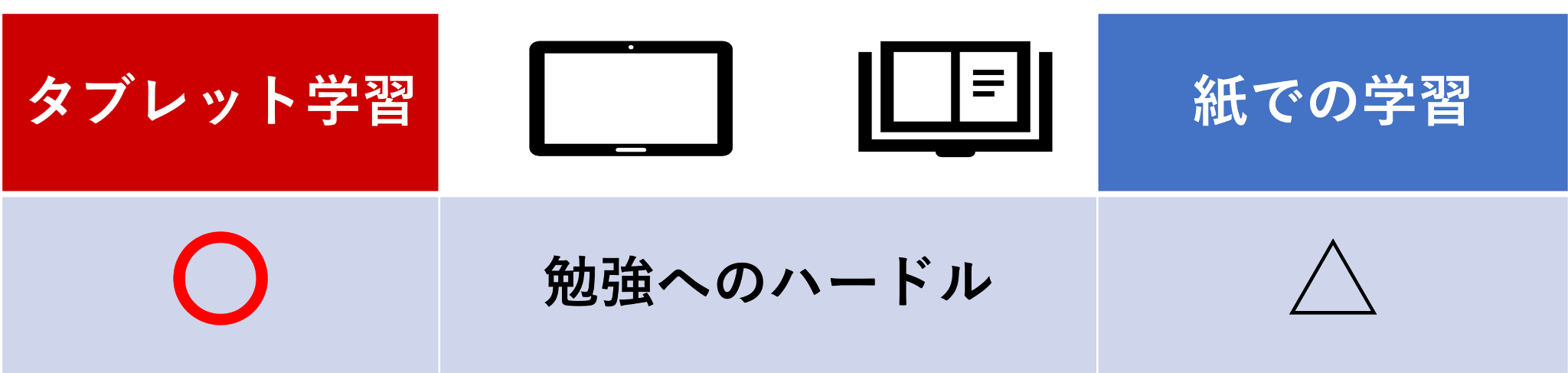

勉強へのハードルは、タブレット学習のほうが優れています。

勉強が苦手・嫌いな子供にとって、紙や鉛筆を使って勉強を始めることが難しいです。

タブレット学習なら、タブレットのスイッチを入れるだけで学習を開始することができます。動画や音声、アニメーションがあり、ゲームのような感覚で勉強を始められます。

また、紙での学習はテキストや教科書、筆箱など勉強に必要な道具がなければできません。タブレット学習では、タブレット端末1台あるだけで、どこでも勉強が可能。物理的なハードルも低いのが特徴です。

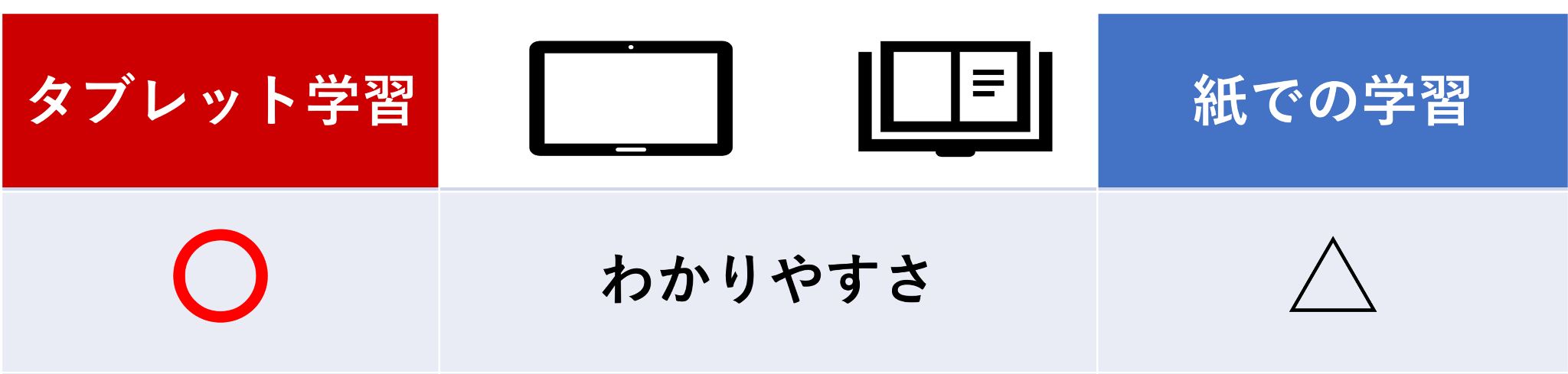

勉強のわかりやすさは、タブレット学習のほうが優れています。

タブレット学習は、動画や音声による解説があり、テキストで理解しにくい内容も視覚的にイメージできるため、分かりやすく楽しさを感じやすいです。

例えば、理科の問題で月の満ち欠けについて学習するとします。月の満ち欠けは、太陽と地球と月の位置関係によって変わりますよね。「月の満ち欠けは月の公転によって起こる」という文字や図解だけでは、実際のところイメージしにくい人もいるでしょう。

月が太陽の周りを動いて影の変化が分かるような動画を見ることで、理解できますし分かりやすさを感じます。

またタブレット学習では、苦手分野や間違った問題など理解度に応じて解説してくれるものもあります。その人に合った学習方法を取れるので、わかりにくい問題があると感じている場合におすすめです。

勉強の効率の良さは、紙の学習よりもタブレット学習に軍配が上がります。

タブレット学習では、間違えた問題だけでなく苦手な問題など細かくデータ化してくれます。その子供に合った演習問題や解説を行ってくれるため、苦手分野の解消を効率よく行うことが可能です。

問題を解いたその場で自動採点を行ってくれるため、すぐにできる問題と間違った問題が分かる点も魅力的です。

確かに、紙での学習でも間違った問題を繰り返し解いて覚えることもできますし、メリットでもお伝えしましたが、解いた過程が消えないため、どこで間違ってしまったのかすぐに分かります。

しかし、勉強に対して抵抗感がある子供は、自分から進んで苦手な問題を解こうとは思うことが少ないのが現状です。「できる問題ばかり解いて、苦手な分野の勉強が疎かになってしまい、成績UPにつながらなかった」ということが成績が伸び悩んでいる原因の1つにあります。

繰り返しになりますが、勉強で大切なのは「わからない問題ができるようになること」です。

効率よく分からない問題や苦手分野の解消をし、テストの点数や成績UPを目指したいのなら、タブレット学習をおすすめします。

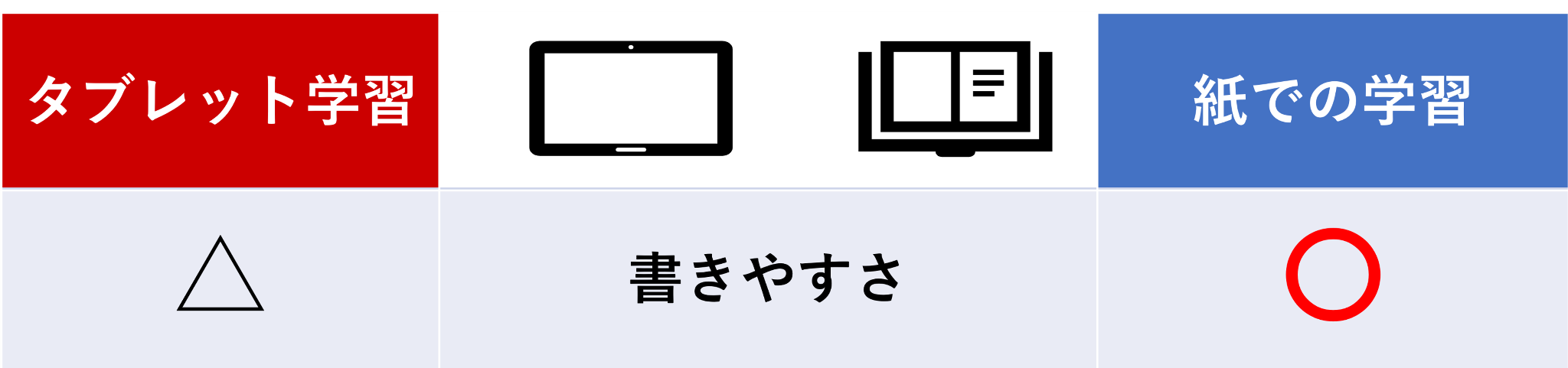

書きやすさの面においては、紙を使った学習です。

タブレットの中には、ペンの反応が悪く書きにくいものもありますが、企業努力の結果もあり、滑らかに書けるタブレットもあるのは事実です。

しかしタブレットに書き込む場合、筆圧の調節が要りません。大人であれば違和感なくタブレットに書き込むことができますが、子供の場合はどうでしょうか。

特に、幼児期や小学校低学年の時期は、運筆も安定していません。運筆とは簡単に言うと、自由にものを書く力のことです。

鉛筆を持ち始めた子供にとって、どのくらい力を入れたら線を書けるかといった調節方法が分かりません。幼稚園児の子供だけでなく小学生低学年から中学年くらいの子供は、自由に筆圧を調節し濃く字を書いたり、ガタガタにならずに思い通りの線を書いたりできない場合があります。

タブレットに書き込む場合、筆圧はあまり関係ありません。どのくらいの筆圧で書けば、うまく運筆できるかということは、実際に紙に書かないと感覚的に分からないですよね。

また、実際のテストや中学入試などの試験では紙で行われます。テストや試験は制限時間もあり、ある程度早く運筆できないと問題の内容が分かっていても解答が間に合いません。

実際のテストの形式で勉強したいときや運筆や字を書く練習をしたいときは、紙を使った学習を行いましょう。

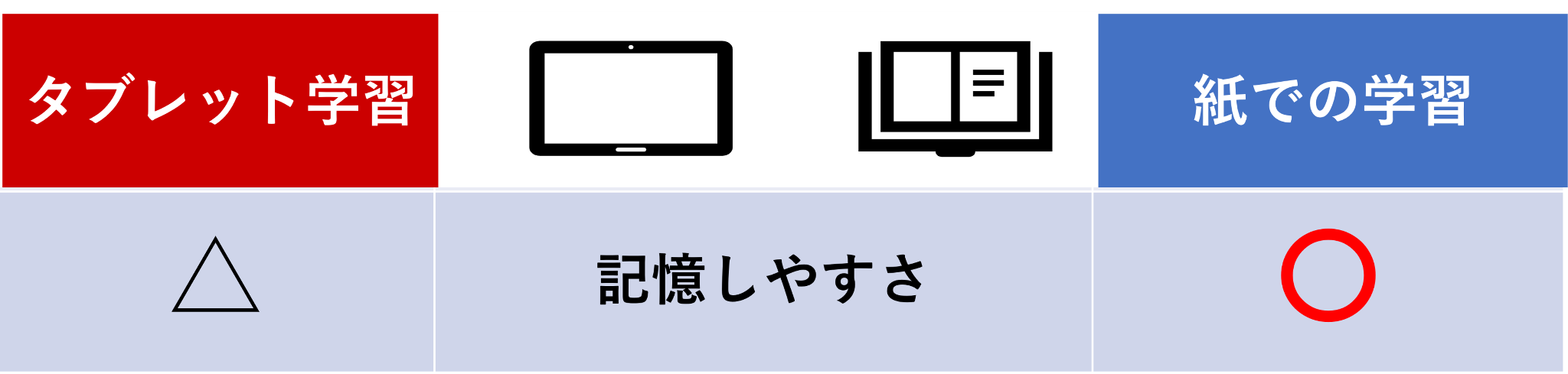

タブレット学習に比べて、紙を使った学習のほうが記憶しやすいです。

東京大学とNTTデータ経営研究所が共同で行った研究では、人間の脳はデジタルツールより、物理的な紙に書いたときのほうが、より情報を記憶できることが明らかになりました。

タブレットやスマートフォンで、簡単な漢字を目にしますし入力する機会が多いかと思います。しかし、紙に書かなければならないシーンが来た時に、ぱっと思い出せず恥ずかしい思いをした経験はありませんか?

漢字を覚えるために、何度もノートに練習をした経験がある方は多いと思います。漢字や英単語、歴史の年号など、暗記が必要な場合は、タブレット学習よりも従来の紙を使った学習のほうがおすすめです。

タブレット学習は小学校・中学校の学校教育にも取り入れられており、一般的となりつつあります。

文部科学省が進める「GIGAスクール構想」では、一人1台のパソコンやタブレット端末がある環境を目指す取り組みが行われています。

文部科学省の「端末利活用状況等の実態調査」によると2021年7月末時点では、全自治体のうち「96.2%」がタブレット端末等の設備が整っており、学校で活用されています。全ての授業でタブレット端末を使用しているわけではありませんが、一部の授業ではすでに使っている状況です。

現代の学校教育において、児童・生徒1人につき1台のタブレット端末やパソコンなどを持ち、従来の紙や鉛筆と同じように学習を行っているのです。

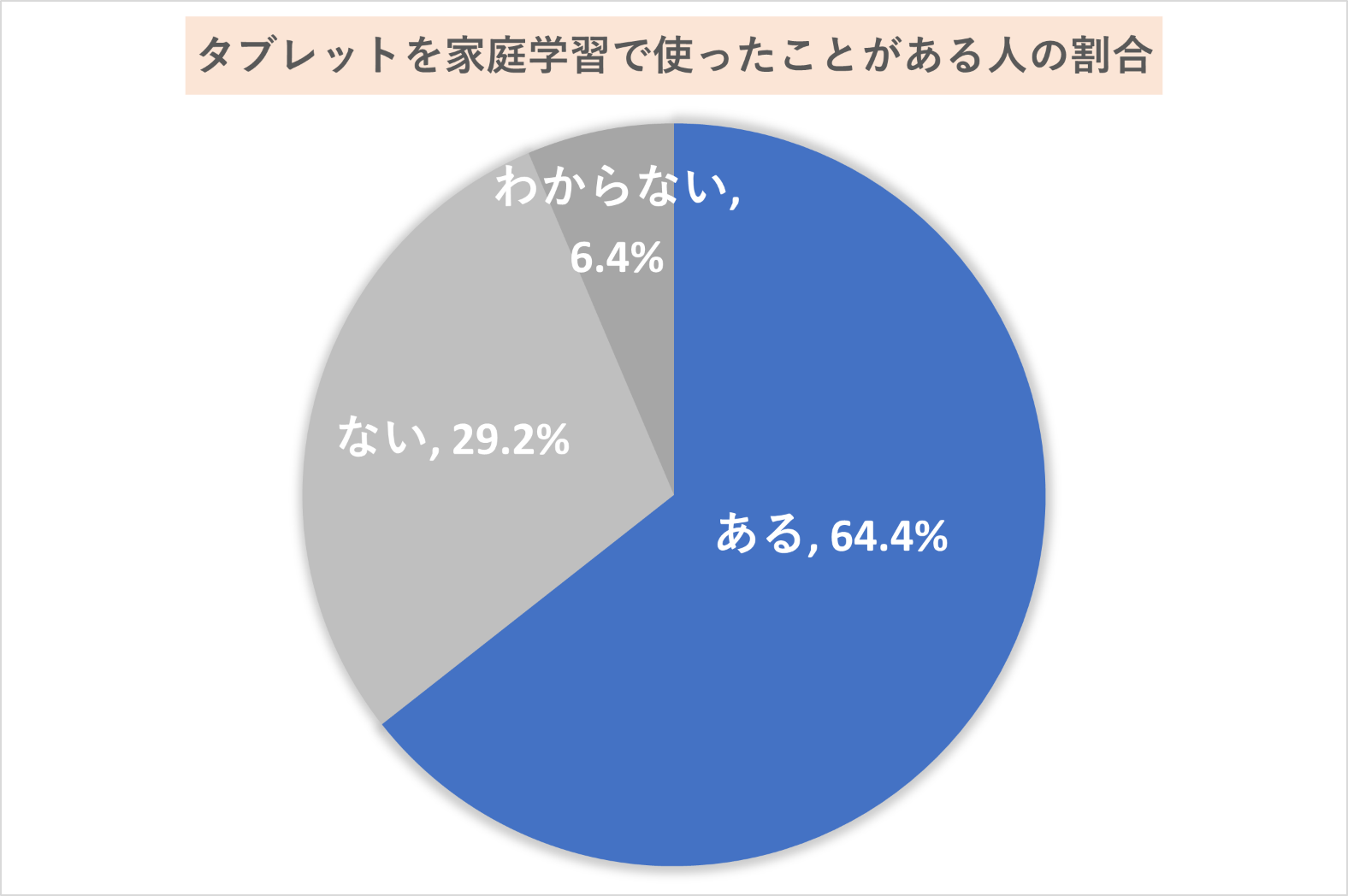

また学校の授業だけでなく、家庭学習においてもタブレットをはじめとしたデジタル端末を使ったことがある人が増えている傾向にあります。

参考:光村図書出版の調査結果

光村図書出版の調査結果では、3人に2人(64.4%)の子供がパソコンやタブレットなどのデジタル端末を家庭学習で使ったことがあると回答してます。その中でも、7割近くの児童・生徒が週に数回以上学習に使っていると調査結果で明らかになりました。

タブレット学習は、端末さえあれば学習が進められます。最近のタブレット端末は1万円前後で買えるものもありますし、学習アプリを入れるだけで勉強ができる教材もあり、運用コストが低いです。一般的な学習塾の場合、授業や採点、指導に至るまで講師が行うことから、授業料が高額になるでしょう。

学習効率の良さや手軽さ、金銭面において使いやすいことから、学校教育だけでなく家庭学習においてもタブレット学習が使われる傾向が出はじめています。

ここまで、タブレット学習のメリットやデメリット、紙での勉強との比較などをご紹介してきました。タブレット学習は、一般的に活用されることも増えています。

メリットやデメリット、紙学習との比較で「家庭学習でも活用できそう」、「うちの子供には向いてなさそう」など具体的にタブレット学習を使っている姿をイメージできるようになってきたかと思います。

そこでこの章では、タブレット学習がどういう人におすすめなのか・あまりおすすめできない人はどんな人なのかをご紹介します。

タブレット学習は、このような人におすすめします。

タブレット学習は、学習習慣が身についていない人におすすめです。

なぜなら、タブレット学習はゲームのような感覚で楽しく勉強が進められるからです。

机に向かって勉強をする習慣がない子供や勉強が苦手な子供は勉強に対しての興味が薄いです。タブレット学習で楽しく学べるということを示してあげることで、勉強に興味を持たせることができます。

このように、学習する習慣をつけるきっかけ作りに向いています。

学習習慣がない子供や勉強が苦手と感じている子供の中には、このように考えている方もいます。

勉強ができるようになるためには、解ける問題ばかり行うのではなく、できない問題や苦手分野を中心に演習し、克服しなければなりません。

タブレット学習では、「どこがわからない問題なのか」、「苦手分野はどこなのか」ということを抽出してくれます。分からない問題を作らずに解けるようになるための勉強計画を自動的に立ててくれるのです。

そのため、タブレット学習で問題を解くだけで、AIが間違った問題や苦手問題をピックアップし苦手解消できるような問題を出題したり、その子に合った解説を行ったりしてくれます。その結果、苦手分野が解けるようになると、テストの点数や成績UPにつながり子供自身も苦手意識が払拭されます。

勉強に苦手意識がある子供は、タブレット学習を取り入れて、自立的に勉強ができるようにしていくことがおすすめです。

一方で以下に当てはまる人は、タブレット学習よりも紙での学習が向いているかもしれません。

タブレットやスマホに興味がない子供は、あまり相性が良くない場合があります。

タブレット端末の操作を覚えるまでに時間が掛かったり、難しく苦痛に感じたりする場合は、逆に勉強に対して辛くなってしまう恐れがあります。

無理にタブレット学習を取り入れずに、従来の紙を使った学習で勉強を進めていきましょう。

タブレットは、筆圧をかけずに文字を書くことができます。そのため「ものを書く力」が身に付きません。

以下の項目を基準に、しっかりとスラスラ文字が書けるかどうか判断しましょう。

この項目のうち、1つでも難しかった場合は、運筆がまだ身についていない状態です。学校のテストやタブレットを使わない授業は紙と鉛筆を使います。思うように文字が書けないと、それだけでストレスになり、勉強が億劫に感じることも。

運筆が身についていない幼児期や小学校低学年の場合、タブレット学習から始めるのではなく紙での学習からスタートさせることをおすすめします。

ものを書く力を身に着けたい子供の場合は、まずは紙で書く練習から始めるようにしましょう。

タブレット学習は、とても勉強に効果的なものですが、デメリットも気になりますよね。デメリットを最小限に抑えることで、タブレット学習の良さを引き出して勉強を進めることが可能です。

タブレット学習のデメリットを最小限にし、勉強を進めるポイントを押さえておきましょう。

タブレット学習では、視力低下が懸念されます。

視力低下の原因は、近くのものを長時間見続けること。しかしこれは、紙での学習でも同じです。とはいえ、タブレット学習では、ブルーライトの影響で目が疲れたり、睡眠の質が低下する恐れがあり、視力低下以外に健康の面で心配があるかと思います。

視力低下や健康面での対策として、以下の対策を行いましょう。

タブレットにブルーライトカットシートを貼るなど物理的な対策を行いましょう。

タブレット学習は、アニメーションなどの演出があり楽しく学べるため、通常の学習よりも近くを注視することがあります。目が疲れないようにするために休憩をはさんだり、勉強の合間に遠くを見るようにルールを決めておく必要があります。

とはいえ、子供の学習をずっと見守り逐一注意することは難しいですよね。特に共働きの家庭なら尚更です。

タブレット学習の教材の中には、一定時間経ったら休憩するように教えてくれる機能がついているものもあります。

このようなアラーム機能がない場合でも、タブレットのタイマー機能や自宅にあるタイマー計を使って、1時間と決めて学習させるのもおすすめです。時間を決めることによって、目の休憩になるだけでなく「タイマーをかけた時間は勉強しよう!」という気持ちになれるので、子供の集中力を上げる手助けにもなります。

タブレット端末に学習教材以外のゲームアプリやYouTubeなどの動画閲覧アプリが入っていると「勉強せずに遊んでしまっている」ことがあります。

学習せずに遊んでしまうデメリットが気になる場合は、以下の対策を取りましょう。

専用タブレットが必要な教材を選んだり、既存のタブレットの中に教材のアプリしか入れないなど物理的に制限してしまうことで、遊んでしまう可能性を減らすことが可能です。

また、タブレットの種類にもよりますが、時間に応じてアプリの使用を制限することができます。学習する時間を決めて制限機能を使うことで、メリハリをつけて勉強を行えますよ。

タブレット学習と紙を使った学習は、どちらにもメリットやデメリットがあります。学習する内容によって、タブレット学習と紙の学習を使い分けて併用することで、双方のデメリットを抑えることが可能です。

例えば、以下のように使い分けることができます。

思考力が問われる記述式の問題や暗記問題を中心に勉強したい場合は、紙の問題集を使った学習のほうがおすすめです。新しい問題を学習する場合や苦手問題を把握し克服させたい場合は、タブレット学習を使いましょう。

タブレット教材の種類やタブレットを用いた塾の中には、紙の問題集とタブレットの良いところを組み合わせて勉強できるものもあります。

自宅で学習する際も、タブレット学習だけで補えないと感じるところは紙の問題集やノートなども活用しながら学習を進めると効果的に定着させることが可能です。

タブレット学習では、自動的に採点を行ってくれます。間違った箇所や苦手分野などの解説や繰り返し学習まで全て行ってくれます。タブレット学習は、付きっきりで勉強を教えないでも自分一人で学習ができるメリットがあります。

しかし、楽だからといってタブレット学習のみに任せっきりにしてはいけません。

自分の努力をちゃんと見てくれているという事実を感じることで、子供のやる気は向上します。

「タブレットで勉強しているから大丈夫」とそのままにせず、「苦手な計算の練習を頑張ったね」、「新しい漢字の練習をたくさんしたからテストで正解したね」というように勉強の成果を具体的に褒めてあげましょう。

また、タブレット学習はわかりやすい説明があり、子供だけでも学習が進められます。それでもわからない問題が出てくる可能性もあるでしょう。そんな場合に備えて、親がわからない問題を教えたり、場合によっては塾の先生など周りの人がサポートしたりできる環境を整えておくことも重要です。

タブレット学習は、楽しくわかりやすく学べるメリットがあります。

子供だけでも学習を進められるメリットがありますが、動画の説明だけではわからない問題や不十分な点が出てくることも考えられますよね。また、親御さん自信が学習をサポートしたいと思っていたとしても、仕事や家事に追われている日常があり、家での学習サポートが難しい場合もありますよね。

とはいえ、タブレット学習に任せっきりにして、わからない問題がわからないままにならないか心配になるかと思います。学習習慣がまだ身についていないのなら尚更だと思います。

◎わからない問題は正社員講師が効率よく「できる」まで指導

REDはAIタブレットと正社員講師が指導する学習塾です。

タブレット学習でわからない問題や苦手科目は、正社員講師が「できる」まで効率よく個別指導しサポートします。お子さまの悩みを共有し寄り添いながら、やる気を引き出すことを最優先にし、一人ひとりと向き合いながらサポートします。

もちろん、AIタブレットでわからない問題や苦手科目は、正社員講師が「できる」まで効率よく個別指導しサポートします。

◎REDではAIタブレットで効率的に「演習」し実力を身につけます

タブレット学習は、その手軽さゆえに「勉強したつもり」になってしまい、ちゃんとした知識が定着していないデメリットが心配な方も多いのではないでしょうか。

REDのAIタブレットは膨大な学習データを分析し、お子さまの癖を把握して、出題方法を調節したり、学習スピードをコントロールすることで「演習量」を調節します。Aiタブレットの力で効率よく学習することが可能です。

また、勉強が難しすぎて飽きてしまい、ちゃんと学習できるか心配になることもあると思います。

REDのAIタブレットなら、お子さまの性格に合わせて問題を出題するため、飽きずに楽しく学習習慣を身につけられますよ。

◎REDの自立学習モデルは教育業界でも注目!

タブレット学習は、最近学校でも取り入れられるようになったものなので、不安もあるかと思います。

REDを運営するスプリックスは、AI技術を含む研究開発に年間数億円規模の投資を行っています。

REDのAIタブレットは、画期的なサービスとして各方面から高い評価をいただいているため、安心して学習することができますよ。

もし授業内容にご不満がある場合は、ご入塾後1カ月以内なら入塾金・授業料を返金いたします。

無料体験も受付中です。自立学習REDが少しでも気になる方は、無料体験の概要やREDの詳細を以下のリンクからチェックしてみてくださいね。

いかがでしょうか。

タブレット学習のメリットを知り、子供にとって合っているのかどうか判断できるようになっているはずです。

最後にこの記事の内容を簡単にまとめておきますね。

◎タブレット学習のメリットは、以下の通りです。

◎タブレット学習のデメリットは、以下の通りです。

タブレット学習は、メリットがたくさんある反面、デメリットになる可能性も潜んでいます。

タブレット学習のデメリットだけでなく、紙での学習との違いもあるため、押さえておきたい知識です。まずは、紙を使う学習のメリットとデメリットをおさらいしましょう。

紙を使う学習は、上記のようなメリットとデメリットがあります。

タブレット学習と紙を使う学習のそれぞれのメリット・デメリットを踏まえたうえで、2つの学習方法を比較してみましょう。

それぞれを比較してみると、タブレットが学習へのハードルや効率性が優れており、書きやすさや記憶しやすさは従来の紙での学習が優秀なことがわかりました。

昨今タブレット学習は、学校教育でも取り入れられています。それだけでなく、家庭学習でもタブレットを用いたことがある子供の割合は3人に2人と身近になっています。

タブレット学習では端末さえあれば、進められます。最近の端末は1万円前後で買えるものもありますし、学習アプリを入れるだけで勉強ができる教材もあり、運用コストも低いです。

学習効率の良さや手軽さ、金銭面において使いやすいことから、学校教育だけでなく家庭学習においてもタブレット学習が使われる傾向が出はじめています。

それぞれのメリットやデメリットを踏まえたうえで、タブレット学習がおすすめな人・おすすめできない人はどんな人かまとめておきます。

◎タブレット学習がおすすめな人

◎タブレット学習があまりおすすめできない人

暗記力と思考力も鍛えたい場合は、紙との併用を考えることをおすすめします。タブレット学習だけで不十分な暗記や記述式の思考力が問われる問題にも対応することが可能です。

最後に、デメリットを最小限にしてタブレット学習を進めるポイントをまとめておきます。

この記事を元に、タブレット学習を上手に取り入れられ子供の成績が向上することを願っています。

自立学習塾REDは全国200教室以上

かんたん"60秒"で

お問合わせ!